IN/OUT (2025.2.2)

なんやかんやと忙しくなり、今週も、予約を入れた映画を、結局諦める羽目になってしまいました。まぁ、平日の夜に予定を入れなければ良いのですが、このところ、観たい映画が渋滞気味。「九龍城寨之圍城」も、あと数回は観たいしなぁ…

最近のIN

最近のIN

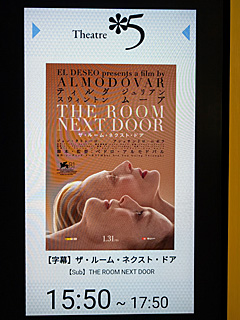

”The Room Next Door” (25.2.1)

Pedro Almodóvar監督の新作を観てきた。監督にとって初の長編英語劇である。スペイン語の原題は”La habitacion de al lado”。主演は、Julianne MooreとTilda Swinton。

Pedro Almodóvar監督の新作を観てきた。監督にとって初の長編英語劇である。スペイン語の原題は”La habitacion de al lado”。主演は、Julianne MooreとTilda Swinton。

Tilda Swintonが演じるのは、若い頃は戦場ジャーナリストとして活躍していた女性。今は、癌に冒され、新しい治療法が上手く行かず、余命宣告をされている。古い友人だが、最近は疎遠になっていた小説家のJulianne Mooreは、知人伝いにそのことを知り、お見舞いに行く。長い空白期間を埋めるように話し続ける二人。やがて、自ら安楽死することを望むTilda Swintonは、郊外の家でその時を迎えることを決意し、それまでの期間、Julianne Mooreに近くにいてくれるよう頼む。というお話。

ストーリー自体は、初めから予想される通り。Tilda Swintonの癌は治ることなく、死に向かう。そこにサプライズは無い。親友というほど仲が良かった訳では無く、ましてや肉親でもないJulianne Mooreは、だからこその距離感で、彼女をしっかり受け止める。基本、映画で描かれるのは、それだけだ。

が、しみじみと良い物語である。10代で産んだ娘との仲はギクシャクしながらも、戦場ジャーナリストとして苛酷な体験も積み、人生を駆け抜けてきた強い意志を持つ女性だが、死を目前に揺らぐこともある。そんな人物を説得力を持って演じきるTilda Swinton。物凄い演技だ。一方のJulianne Mooreも、いつもながらの安定感ある演技。この二人の佇まいだけで、ずっと観ていられそうだ。

さらに、この静かな作品に、鮮やかな色彩を与えるPedro Almodóvar監督の画面設計が素晴らしい。そして、ラスト・シーンの見事さ(ここでも、Tilda Swintonのずば抜けた演技が!)。滋味深い佳作だ。

「特別展『鳥』」@ 国立科学博物館 (25.2.1)

鳥類をテーマとした特別展を観に、国立科学博物館に行ってきた。惹句は「一生分の鳥が見られる!? 特別展」。

鳥類をテーマとした特別展を観に、国立科学博物館に行ってきた。惹句は「一生分の鳥が見られる!? 特別展」。

事前にチケットは取得していたが、それでも入場までに10分ほど並ぶ、大盛況ぶりだ。

展示は、鳥類の起源と、特徴的な形質を紹介し、ゲノム解析によって明らかになった進化の多様性を解説した後、走鳥類、カモやキジ、陸鳥や水鳥、猛禽、小鳥(スズメ目)と、代表的なグループ毎に詳細な説明を加えるというもので、とても分かりやすい構成だ。私も、新たに得た知見、多数。

もちろん、国立科学博物館だけに、展示されている標本の質・量ともに素晴らしい。ただ、あまりの混雑ぶりに、展示品に近づくのは、困難を極める。写真の、2600万年前に生きていた翼開長7mの「ペラゴルニス・サンデルシ」の実物大生体モデルのように、上に吊されている展示は見やすくて助かる。

もちろん、国立科学博物館だけに、展示されている標本の質・量ともに素晴らしい。ただ、あまりの混雑ぶりに、展示品に近づくのは、困難を極める。写真の、2600万年前に生きていた翼開長7mの「ペラゴルニス・サンデルシ」の実物大生体モデルのように、上に吊されている展示は見やすくて助かる。

解説も、学術的なものだけでなく、漫画風イラストを大々的に取り入れたりしていて、飽きさせない。

解説も、学術的なものだけでなく、漫画風イラストを大々的に取り入れたりしていて、飽きさせない。

標本に付された解説文も

『タシギ:「焼き鳥の王者」と呼ばれるほど美味しく、フランス料理の食材である。狙撃手を英語でスナイパーと呼ぶが、タシギ(Snipe)を狙って撃つことが語源』

みたいな、読み物として楽しく仕上がっているものが多い。

レイザーラモンRGと高柳明音によるオーディオ・ガイドも聴きやすい(ちょっと、話が長くなりがちではあるが…)

様々な展覧会が開催されている国立科学博物館だが、鳥類を採り上げるのは、これが初めてらしい。鳥類学者の皆さんが、ここぞとばかりに気合いを入れまくったという感じで、見応えがあり過ぎる。が、その分、混雑ぶりも半端ない。人が少ない時に、じっくり時間を掛けて見て回ることができれば良かったのだが…。

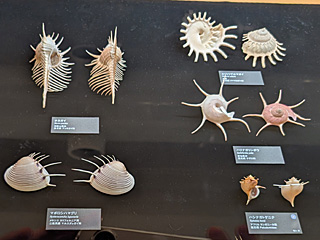

「企画展『貝類展』」@ 国立科学博物館 (25.2.1)

国立科学博物館に来たついでに、日本館で開催されている企画展「貝類展」も覗いてきた。

国立科学博物館に来たついでに、日本館で開催されている企画展「貝類展」も覗いてきた。

まずは、生物としての貝類についての、ハードな解説と、美しい標本が並ぶ。鳥の剥製が、どうしても「死骸」っぽいイメージがあるのに対し、貝殻は本当に綺麗だ。

まずは、生物としての貝類についての、ハードな解説と、美しい標本が並ぶ。鳥の剥製が、どうしても「死骸」っぽいイメージがあるのに対し、貝殻は本当に綺麗だ。

特に、コレクターの収集対象となっている貝類は工芸品のようだ。このコーナーでは、イギリスの貝学者 Peter Danceが、その著作の中で採り上げた「ダンスの50貝」が全て揃っている。これは、日本では初ということで、マニアには堪らないらしい。もちろん、マニアで無くても、その美しさは分かる。

特に、コレクターの収集対象となっている貝類は工芸品のようだ。このコーナーでは、イギリスの貝学者 Peter Danceが、その著作の中で採り上げた「ダンスの50貝」が全て揃っている。これは、日本では初ということで、マニアには堪らないらしい。もちろん、マニアで無くても、その美しさは分かる。

生物としての貝だけ無く、食材としての貝や、工芸品の素材としての貝など、幅広い視点で紹介されているのは、さすが、博物館。

生物としての貝だけ無く、食材としての貝や、工芸品の素材としての貝など、幅広い視点で紹介されているのは、さすが、博物館。

さらに、唐突に、何の紹介文も無しに、Jean Cocteauの詩『私の耳は貝の殻

海の響をなつかしむ』が、現代美術風オブジェとともに掲示されていたり、

さらに、唐突に、何の紹介文も無しに、Jean Cocteauの詩『私の耳は貝の殻

海の響をなつかしむ』が、現代美術風オブジェとともに掲示されていたり、

Anne Morrow Lindberghの著作”Gift from the Sea”の有名な一文『浜辺の美しい貝殻をすべて集めることはできない。

ほんの少ししか集められないが、少しだからこそ、よけいに美しいのだ。』が、インスタレーション作品のように置かれていたりする。学芸員のセンスと、分かる人だけ分かれば良いという無造作な感じが、好印象。

Anne Morrow Lindberghの著作”Gift from the Sea”の有名な一文『浜辺の美しい貝殻をすべて集めることはできない。

ほんの少ししか集められないが、少しだからこそ、よけいに美しいのだ。』が、インスタレーション作品のように置かれていたりする。学芸員のセンスと、分かる人だけ分かれば良いという無造作な感じが、好印象。

「鳥」に比べると、展示規模は小さいが、なかなかどうして、侮れない面白さだった。

「清水ミチコ万博 ~ひとりPARADE~」@ 浦安市文化会館 (25.2.2)

清水ミチコのライヴを観に、浦安市文化会館に行ってきた。このツアー、正月の武道館公演に次いで、二度目の参戦である。

清水ミチコのライヴを観に、浦安市文化会館に行ってきた。このツアー、正月の武道館公演に次いで、二度目の参戦である。

新浦安駅から徒歩20分ほど。浦安市役所の隣にあるホール。1,182席。私の席は、舞台に向かって左端。PAスピーカーの間近。

16時開演。冒頭の、会場周辺の銅像のイジりなど、ご当地ネタも楽しい。因みに、ロビーにあるこの銅像。タイトルが「CHRISTMAS EVE」。作者の自由とはいえ、このタイトルは、分かるわけ無いわ!というイジり。

16時開演。冒頭の、会場周辺の銅像のイジりなど、ご当地ネタも楽しい。因みに、ロビーにあるこの銅像。タイトルが「CHRISTMAS EVE」。作者の自由とはいえ、このタイトルは、分かるわけ無いわ!というイジり。

ネタは武道館と同じものが多いが、特に、坂本龍一のトリビュート・ネタなど、さらに練れていて、仕上がっている!また、私の大好物、歌詞付き「Spain」の今日のピアノ演奏は、かなり凄かった。

VTRのコーナーを挟んでの後半戦、このツアーに新たに参加しているゲスト・プレイヤー、はたけやま裕登場。井上陽水、上妻宏光、サザンオールスターズらとも共演している実力派パーカッショニストだ。カホンに腰掛け、まずはソロ。そして、実弟 ICHIRO氏も登場し、荒井由実メドレー。はたけやま裕のパーカッション、ICHIRO氏のピアノ、そして清水ミチコの歌唱。これはもう、レベルの高いニューミュージック公演だな。

続いて、4人目のメンバーとして、「充血(シンバルを叩くお猿のおもちゃ。目が真っ赤なので、この名前)」も登場し、コールされた演奏曲は、まさかの(日本初のスカトロ・ソング)「ミッちゃん道々」!しかし、これが超絶凄い。清水ミチコがピアノに戻り、ICHIRO氏はベース(細野晴臣の大ファンだけに、演奏も細野さん風)、はたけやま裕と充血によるパーカションと共に奏でられるインストゥルメンタルは、カッコ良いフュージョン・サウンドの中、「ミッちゃん道々」の旋律がインサートされ、さらに、同じコード進行の他の曲(「げんこつ山の狸さん」など)を挟み、ソロ回し(もちろん、充血も!)もある。もう、この4人で、クラブ公演をしてもらいたいほどのクオリティだ。

さらに、偽・矢野顕子、偽・細野晴臣、そして、はたけやま裕の3人による、矢野顕子ナンバー「津軽ツアー」と「TONG POO」。コンビネーションはバッチリだし、アレンジも見事。何より、3人とも上手い!

ということで、はたけやま裕を交えたパートは、お笑い要素は限りなくゼロ。ガチの音楽公演の趣きだったが、聴き応えありまくり。いやはや、素晴らしい物を見せていただいた。

ゲストが退場し、1970年代歌謡メドレー(舌足らずの太田裕美が絶品)、そして、B'zとサザンの作曲法で本編終了。アンコールは、武道館と同じく、忌野清志郎の訳によるBob Dylanの「Blowin' in the Wind」。これで全編終了。

武道館で披露された新ネタがブラッシュアップされていて、それだけでも二度目の参戦の価値は十分だったが、はたけやま裕との共演は、その完成度の高さに驚いた。大満足である。

忙しい時期でも、週末に飛び交うメールが3桁に乗らない程度に減ったのは、昭和の働き方から大きく変わったところだと思います。週末メールに敢えて返信して、頑張ってる感をアピールする人がいなくなったのも大きいですね。