IN/OUT (2025.10.26)

ランサムウェア感染によるアスクルのシステム障害の余波で、無印良品の通販も停止。なんやかんやと利用することの多いサービスなので、早期に普及してもらいたいし、ハッカー集団には本当に腹が立ちます。アサヒビールの子会社の通販でも影響を受けたし…。せめて、通販の中で特に愛用しているヨドバシには、ITセキュリティをしっかりしてもらいたいところです。

最近のIN

最近のIN

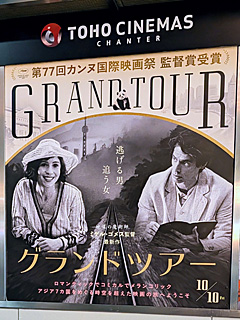

”Grand Tour” (25.10.23)

ポルトガルの監督、Miguel Gomesの新作を観てきた。

ポルトガルの監督、Miguel Gomesの新作を観てきた。

タイトルは、20世紀初頭、インドから極東へ向かうアジアの長旅が流行した欧米人の間で生まれた言葉。今回、監督達スタッフは、着想の基となった Somerset Maughamの小説「The Gentleman in the Parlour」のエピソードに従ってアジア旅行=Grand Tourを敢行。そこで撮った映像から脚本を書き上げ、スタジオで追加撮影したということだ。

1918年、ビルマのラングーン。主人公の男性は、大英帝国の公務員。ロンドンからやって来る婚約者を迎え、結婚することになっていたが、彼女の到着直前に衝動的にシンガポール行きの船に飛び乗り、婚約者から逃げ回る…

男が訪れるのは、ビルマ(ラングーン)→ シンガポール → タイ(バンコク)→ ベトナム(サイゴン)→ フィリピン(マニラ) → 日本(大阪)→ 中国(上海 → 重慶)。行く先々で、様々なトラブルに遭いながらも、移動を続ける。

一方、女も、ラングーンで男に逃げられたことを知ると、シンガポール、タイ、ベトナムと、彼の足跡を追い続ける。

と、これだけ取り出せば、波瀾万丈の冒険活劇&ラブコメ展開が期待できそうなところだ。シンガポールでは、ラッフルズ・ホテルでシンガポール・スリングを飲みまくる英国人が登場し、日本では、道頓堀できつねうどんを食べ、虚無僧と共に旅をする。中国では、野生のパンダも! いかにも西洋人が喜びそうな「ベタな」映像もてんこ盛り。

しかし、実際の作品はとんでもない怪作だ。そもそも、映画スタッフが現代のアジアの都市で撮ってきた映像が、1918年を舞台にしているはずの作品の中で、平然と使われているのだ。そのため、スタジオで撮った芝居との整合性が取れないのだが、そこは全てナレーションで、しれっと処理。そのナレーションも、タイならタイ語、日本なら日本語と、舞台になった国の言葉で語られている。カラーとモノクロが混在する映像、あちこちに挿入される伝統的な人形劇、リズムを無視した(あるいは、敢えて違和感を増長するような)カット割り。もう、監督のやりたい放題だ。2020年代の作品というより、昭和の前衛不条理劇のような手触りもある。

という訳で、睡魔との戦いの中、妙に画面の印象が頭の中にこびりついてしまうという、面倒な(でも、憎めない)作品だった。

そんな中、唯一の清涼剤は、主人公女性が旅の道連れにするベトナム人役のLang Khê Tran嬢の凜とした美しさだ。

「石川紅奈 featuring 大林武司, GENE JACKSON & Kan」 @ コットンクラブ (25.10.24)

ジャズ・ベーシスト&ヴォーカリストの石川紅奈が、ソロ、デュオ、トリオ、カルテットと編成を変えながらパフォーマンスするというライヴを観に、コットンクラブに行ってきた。

ジャズ・ベーシスト&ヴォーカリストの石川紅奈が、ソロ、デュオ、トリオ、カルテットと編成を変えながらパフォーマンスするというライヴを観に、コットンクラブに行ってきた。

共演するのは

・Kan(per)

・大林武司(p)

・Gene Jackson(ds))

石川紅奈のことは、2023年の小曽根真のライヴで初めて知り、一度、ちゃんと観てみたいと思っていたのだ。因みに、2024年のドキュメンタリー映画「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」のために新録された「あの素晴らしい愛をもう一度」のレコーディング・メンバーにも名を連ねている。

ステージ上、向かって左からピアノ、ベース、奥にパーカッション、右にドラムスがセットされている。さらに、左右両端には、それぞれ樹齢400年と200年という立派な盆栽が飾られている。今回は、丸の内の盆栽屋 "TRADMAN’S BONSAI"がスポンサードした公演ということだ。

登場した石川紅奈嬢、盆栽に合わせ、渋い緑の着物姿。その格好で、大きなウッドベースを抱え、ブルーズの弾き語り。何とも様になっている。2曲目でKANがジョイン。間奏では、ベースの音にルーパーを使って(草履で足下のスイッチを操作!)、パーカッションと共に複雑なリズムを構築。そこから、ウィスパー・ヴォイスのヴォーカルが入ってくる刹那のカッコ良さよ。

3曲目で大林武司が加わる。ここまでは、Minnie RipertonやStevie Wonderのカヴァー曲を演奏。4曲目でGene Jacksonが入り、4人編成になってからは、石川紅奈のオリジナル・ナンバーが続く(全て、英語詞)。ドラムスが入ったことで疾走感が増し、彼女の声質もあって、涼やかで端正なジャズという感じだ。本編ラストの曲は、ぐっとギアを上げたGene Jacksonのドラムスが音場を広げたところに、リバーブを掛けた浮遊感のあるヴォーカルが漂う、壮大かつ心地よい演奏。

アンコールは、大林武司と2人で、出来たばかりでタイトル未定の新曲(唯一の日本語詞)をしっとりと奏で、これで全編終了。

衣装だけでなく、選曲も盆栽を意識したということだったので、やや似た曲調のものが多かったかなという気もしたが、演奏テクニックとセンスの良さは、本当に素晴らしい。初めてちゃんと観たわけだが、今後も要チェックのミュージシャンだ。

"JAZZ FUSION SUMMIT 2025" @ 日本青年館ホール (25.10.25)

日本のジャズ・フュージョン界を代表するミュージシャンが集結するイベントを観に、日本青年館ホールに行ってきた。

日本のジャズ・フュージョン界を代表するミュージシャンが集結するイベントを観に、日本青年館ホールに行ってきた。

今年で3回目の開催だが、私が参戦するのは昨年のTOKYO DOME CITY HALLでの公演に続いて2回目。

今回の出演は3組。5組が出演した昨年と比べると、やや、寂しい感じではある。

私の席は比較的前方だが、左端。ステージ上は、昨年と同様、セット・チェンジの時間を省くため、初めからビッグ・バンド用の座席が用意され、ドラム・セットも3組、キーボードも多数並んでいる。

17時30分、開演。まずは、

T-SQUARE

伊東たけし(sax, NuRAD)/ 坂東慧(ds)/ 長谷川雄一(key)/ 亀山修哉(g)

若手のキーボードとギターを加え、70代、40代、20代の3世代が揃った構成になった彼ら。いきなり、鉄板曲「Omens of Love」で始めた後は、若手の作品も入った新アルバムからの曲を続け、最後に、ド鉄板「Truth」。世代を繋ぎながら、一貫した明朗快活なノリがお見事。ファンの皆さんが、お約束の手拍子や手振りを揃えるところが、実に”J-Fusion”らしい(個人的には、こういうノリにはついて行けないのだが…)。

演奏後、伊藤たけしだけ残り、彼のサックスと鳥山雄司のギターでしっとりと1曲演った後、

PYRAMID

鳥山雄司(g)/ 神保彰(ds)/ Gaku Kano(key)/ 牧野玄(manipulator)

2003年の結成時のオリジナル・メンバーの内、和泉宏隆が2021年に急逝されたが、Gaku Kanoと牧野玄を加え、活動継続中のバンドだ。

勢いのあるT-SQUAREと比べると、ぐっと都会的なサウンドだ。2曲目からは、4曲続けて、和泉宏隆の作品を、彼が残したトラックを使って演奏するという趣向。そして、最後に新曲。彼らもまた、オリジナル・メンバーを大事にしながらも、若手を加入させ、世代を繋いでいるところが泣かせる。

神保彰が残り、そこに坂東慧と川口千里が加わり、3人のドラマーによるドラム合戦。ド迫力の坂東慧、超高速プレイの川口千里、そして、(3人の中で一番小規模なドラム・セットなのに)圧倒的テクニックの神保彰。とことん、楽しい。このまま、休憩無しで最後の

BLUE NOTE TOKYO ALL-STAR JAZZ ORCHESTRA directed by ERIC MIYASHIRO

エリック・ミヤシロ(tp,conductor)/ 本田雅人(sax)/ 小池修(sax)/ 陸悠(sax)/ 渡邉瑠菜(sax)/ 青柳伶(sax)/ 川上鉄平(tp)/ 菅家隆介(tp)/ 山崎千裕(tp)/ 宮城力(tp)/ 中川英二郎(tb)/ 須山ヨシオ(tb)/ 藤村尚輝(tb)/ 小椋瑞季(tb)/ 中川就登(p,key)/ 川村竜(b)/ 川口千里(ds)

彼らのテーマ曲「Blue Horizon」で始めた後は、”J”が付かない、本物の”Fusion”を見せつけてやるというエリック・ミヤシロの意気込みが伝わる選曲とアレンジ。Harvey Mason、Yellowjackets、Marcus Miller、Snarky Puppyと、年代順に名曲を披露していく。本編最後は、The Brecker Brothersの「Some Skunk Funk」。やはり、今回の3組だと、このビッグ・バンドが一番、私の好みだ。

そして、フィナーレは、本日出演の3組が全員勢揃いして、Stevie Wonderの「Don't You Worry 'Bout A Thing」。皆に見せ場が用意された豪華なパフォーマンスで大団円。

ということで、聴き応えたっぷりの楽しいイベントだった。ただ、昨年と比べるとパワーダウンしているのが、ちょっと残念だったな。

"SAMANTHA FISH" @ ブルーノート東京 (25.10.26)

米国のギタリスト & シンガーソングライター、Samantha Fishの公演を観に、ブルーノート東京に行ってきた。

米国のギタリスト & シンガーソングライター、Samantha Fishの公演を観に、ブルーノート東京に行ってきた。

1989年生まれで2011年にソロ・デビューしたミュージシャンだが、私は、事前知識は無し。ブルーノート東京で流れていた彼女の公演予告のヴィデオが、ブルース色を強めたSheryl Crowという感じの活きの良いパフォーマンスで印象的だったところ、ちょうど、会員特典の招待券をもらったので予約した次第。

日曜日の1st Show。席は左側サイドエリア。ステージを真横から観る角度だが、予約したのが遅かったので、仕方ない。

バックは、シンプルに3人。

・Ron Johnson(b)

・Mickey Finn(key)

・Jamie Douglass(ds

黒のレザーパンツとレザージャケットという、"いかにも"な出で立ちで登場したSamantha Fish。1曲目から、カッコ良いパフォーマンスだ。声質も声量も見事だし、ギター・プレイも素晴らしい。何よりも、演奏している佇まいが、アイコニックなブルース・ロックの女性アーティスト。

2曲、アップテンポな曲を続けてからの3曲目が凄かった。ヘヴィーなブルーズを絶唱し、ギターをかき鳴らす。これで、観客全員のハートを掌握したという感じだ。

そこからは、ひたすら、渋く、ヘヴィーで、カッコ良いプレイが続く。私の席からは、基本、横顔ばかり観ることになるが、時折、ステージの端まで来て、ギター演奏をサービスしてくれるのも嬉しい。MCは最低限だが、自然体の姉御肌という口調もイメージ通り。

ラストは、延々と続くギター演奏を炸裂させて終了。1st Showだからか、アンコールは無かったが、十分に完全燃焼。観客全員、スタンディング・オヴェイションである。

ガツンと衝撃的なライヴ・パフォーマンスだった。Samantha Fish、一気に、推しミュージシャン入りだ。

【追記】 この日の2nd Showは、開場15分前に、ご本人の体調不良のため中止になったそうだ。あれだけ、充実したパファーマンスを繰り広げていたのに、どうされたのか? 翌日の公演も中止。大したことが無ければ良いのだが。せっかくの初来日公演が、こんなことになって、残念。もし、日本に悪い印象を持たれてしまうと、悲しい…

先日、ヨドバシから、数年前に購入したティファールの電気ケトルのリコールについてリマインドが届き、交換の手続きを行いました。こういうサービスが提供されるのも、通販のメリットだと実感した、今日この頃です。