IN/OUT (2025.10.19)

毎年、楽しみにしている東京海洋大学 品川キャンパスの学園祭「海鷹祭」。10月になっても開催の案内が出ないなと思っていたら、今年は公式web siteは更新されておらず、Instagramが公式の発信用SNSになっていました。そういう時代なのですね…

最近のIN

最近のIN

「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」@ 横浜美術館 (25.10.13)

クリエイティヴ・ディレクター 佐藤雅彦の回顧展を観に、横浜美術館に行ってきた。

クリエイティヴ・ディレクター 佐藤雅彦の回顧展を観に、横浜美術館に行ってきた。

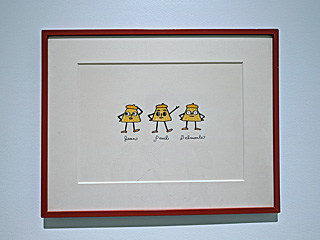

「ピタゴラスイッチ」、「バザールでござーる」、「だんご3兄弟」 、湖池屋の「スコーン」 、サントリーの「モルツ」等々、CMやTV番組、様々なメディアで、個性的な作品を発信してきたクリエイター。元は、電通社員で、その後、慶應義塾大学 環境情報学部 教授、さらに、東京藝術大学 大学院 映像研究科 教授として活動の幅を広げてきた才人だ。この展覧会では、彼の「作り方を作る」という創作姿勢を紐解いていく。

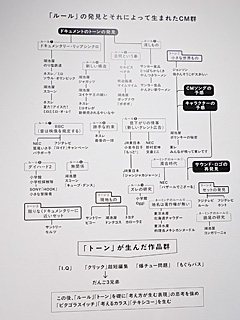

とにかく、どの展示も、すこぶる興味深い。例えば、彼のCM作品(湖池屋、NEC、JR東日本、サントリー、フジテレビ、小学館、ネスレ、東洋水産、トヨタ等々)を70本近くガッツリ上映するコーナーがあり、その隣では、それらCM製作の裏にある演出技法を解説する講義ヴィデオが流され、さらに、そこで提示された「ルール」と「トーン」に関する詳細説明がたっぷり展開されている。

とにかく、どの展示も、すこぶる興味深い。例えば、彼のCM作品(湖池屋、NEC、JR東日本、サントリー、フジテレビ、小学館、ネスレ、東洋水産、トヨタ等々)を70本近くガッツリ上映するコーナーがあり、その隣では、それらCM製作の裏にある演出技法を解説する講義ヴィデオが流され、さらに、そこで提示された「ルール」と「トーン」に関する詳細説明がたっぷり展開されている。

彼のCMを特徴付ける「きてる音」の解説には、思わず膝を打つ思い。一見、単なる「ひらめき」と「センス」だけで作っているようで、その裏には、確固たる方法論と、クライアントの意向をしっかり汲み取るプロフェッショナルな姿勢があることが、とても印象的だ。

また、「ピタゴラスイッチ」の実機も多数展示されているし(静態展示で、動作の様子はヴィデオで紹介)、慶應義塾大学の佐藤雅彦研究室で行われていた「アルゴリズム体操」の初期ヴァージョンなども、楽しい。

知的好奇心を刺激されまくる一方、どれも、単純に面白い!と思える展示になっている。会場にはお子様も多数詰めかけていたが、「バザールでござーる」のCMに無邪気に笑い、「ビーだま・ビーすけの大冒険」に喝采する様子は、彼の創造物が、奥行きの深さだけでなく、老若男女に受け容れられる間口の広さも備えている事の証左だろう。

知的好奇心を刺激されまくる一方、どれも、単純に面白い!と思える展示になっている。会場にはお子様も多数詰めかけていたが、「バザールでござーる」のCMに無邪気に笑い、「ビーだま・ビーすけの大冒険」に喝采する様子は、彼の創造物が、奥行きの深さだけでなく、老若男女に受け容れられる間口の広さも備えている事の証左だろう。

CM集や解説ヴィデオをちゃんと観ていると、最低でも3時間はかかるヴォリュームだが、最後までひたすら興味深い、素晴らしい展覧会だった。

「誕生70周年記念 ミッフィー展」@ そごう美術館 (25.10.13)

横浜美術館に行ったついでに、そごう横浜店内にあるそごう美術館にも足を伸ばしてきた。

横浜美術館に行ったついでに、そごう横浜店内にあるそごう美術館にも足を伸ばしてきた。

1955年、オランダのグラフィック・デザイナーDick Brunaによってミッフィー(うさこちゃん)が誕生してから70周年となるのを記念した展覧会だ。

彼が画家を目指していた若い頃の絵画(もろにPicassoに影響されたような絵画など、いかにも若者らしく、微笑ましい印象)や、家業の出版社で装丁を手掛けていた時の書籍(のちの絵本に通じるデザイン・センスが見られる)なども少し展示されているが、メインは「うさこちゃん」の絵本。最初期の、今から見ると違和感のある物から(特徴的な、真っ正面を向いたフォルムではない)、正方形の判型への統一、絵の具では無く色紙とフィルムを使うようになった製作手法の変遷、彼が拘った赤・青・白・緑・黄・茶・灰色からなる「ブルーナカラー」の解説など、中々興味深い。自作の読み聞かせをするDick Brunaの映像なども展示されている。

が、私が一番驚いたのは、「うさこちゃん」のオランダでの本名が、”Miffy”ではなく ”Nijntje(ナインチェ)”だったということ。寡聞にして、知らなかった…(”Miffy”は、英訳版で付けられた英語風の名前)

掘り下げという面では、もう一歩、物足りない展覧会ではある。が、全体としては良心的な展示だと感じた。なお、展示の殆どが、著作権の切れていない絵本そのものからの抜粋なので、写真撮影は不可。

掘り下げという面では、もう一歩、物足りない展覧会ではある。が、全体としては良心的な展示だと感じた。なお、展示の殆どが、著作権の切れていない絵本そのものからの抜粋なので、写真撮影は不可。

当然ながら、グッズ売り場はかなりの充実ぶり。当初は、購入する気はなかったのだが、日頃、ノートとして愛用しているRollbahnの特製表紙付きが何種類も販売されていたので、ついつい3冊ほど購入してしまった。

”BILL FRISELL TRIO featuring RUDY ROYSTON & THOMAS MORGAN” @ ブルーノート東京 (25.10.17)

Bill Frisellの公演を観に、ブルーノート東京に行ってきた。

Bill Frisellの公演を観に、ブルーノート東京に行ってきた。

トリオを組むのは、Thomas Morgan (b)と、Rudy Royston (ds)。前回観たのは、2019年。その時と、メンバーは同じだ。

左から、ウッドベース、ギター、ドラムスの並び。静かに始まった演奏は、最初の音から、Bill Frisell、唯一無二の美しい音色だ。そこに絡むベースとドラムスも透明感のある音色。まるで、3色の水彩絵の具が化学反応を起こして、次々色彩を変えていく。そんな印象だ。何度か、Billがルーパーを使って複雑な音の重なりを加えるところも効果的。

驚くべきは、最初から最後まで、メドレーだということ。60分間、切れ目無しに曲が繋がり、ぶっ通しの演奏なのだ(因みに、Bill Frisellは74歳)。もちろん、MCとかも無し。3人の表情を観ていると、演奏のかなりの部分は、お互いの音を聞きながら、アドリブを乗せ合っているような気もする。

演奏されたのは、彼のオリジナルの他に、スタンダード・ナンバーも交えている。特に、中盤に演奏されたStephen Fosterの「Hard Times Come Again No More」が素晴らしかった。ギターとベース、それぞれがアドリブを重ねながら、要所要所であの美しいメロディーが顔を出す、聴き応えたっぷりの演奏。

ぶっ通しの演奏の後、アンコールでもう1曲、The Beach Boysの「Surfer Girl」を演奏して全編終了。緊張感とリラックス、静謐さとパッションが同居する、濃密な時空に圧倒された。

「渡辺貞夫 meets 新日本フィルハーモニー交響楽団」 @ すみだトリフォニーホール (25.10.18)

レジェンド・サックス・プレイヤー 渡辺貞夫(御年92歳!)が、新日本フィルハーモニー交響楽団と共演するコンサートを観に、すみだトリフォニーホールに行ってきた。

レジェンド・サックス・プレイヤー 渡辺貞夫(御年92歳!)が、新日本フィルハーモニー交響楽団と共演するコンサートを観に、すみだトリフォニーホールに行ってきた。

まず、第1部は渡辺貞夫クァルテットによる演奏。メンバーは、

・渡辺 貞夫(アルトサックス)

・小野塚 晃(ピアノ)

・三嶋 大輝(ベース)

・竹村 一哲(ドラムス)

彼の作品「バタフライ」から演奏開始。さすがに、見かけやMCの口調はお歳を召した感じだが、バラードからアップテンポの曲まで、プレイの方は、王道のジャズ演奏。音量も音色も見事な現役のトップ・ミュージシャンだ。私は、渡辺貞夫というと、資生堂のBRAVASのCMで草刈正雄と共演していた時のイメージが強いのだが(我ながら古い…)、軽やかな音色は変わっていない。

バックの3名も、サックスの軽快さを丁寧に支える手堅い演奏。皆、演奏中も渡辺貞夫のことを優しい眼差しで見ているのが、なんとも温かい。

1時間の演奏後、20分間の休憩を挟み、第2部がいよいよオーケストラとの共演。第1部のメンバーに

・養父 貴(ギター)

が加わり、

・中田 延亮が指揮する新日本フィルハーモニー交響楽団と共演

という趣向。前列のセッティングはそのままに、後列にずらっとオーストラメンバーが並ぶ。

この共演が予想以上に素晴らしい。軽快な渡辺貞夫グループと厚みのあるオーケストラが、見事に融合する秀逸なアレンジと演奏テクニック。指揮者と渡辺貞夫のアイコンタクトもバッチリで、気持ち良くタイミングの合った演奏が続く。

特に、終盤の「SUN DANCE」など、リズムを強調した曲での、オケとの一体感、そして、本当に楽しそうな渡辺貞夫の姿は、多幸感溢れるパフォーマンスだ。

大いに盛り上がった公演は、カーテンコール2回。1回目は渡辺貞夫グループによるノリノリで。そして、2回目はピアノの小野塚晃と2人だけでしみじみと。これで全編終了。最後まで、音量も落とさず、にこやかに吹ききった92歳。恐るべし!

TwitterやFacebookまでは辛うじてついて行けても、InstagramやTikTokなどには、どうにも馴染めない。などと言っていると、老害の一言で片付けられちゃうのですかねぇ…。