IN/OUT (2025.9.21)

ようやく、酷暑に一段落。まだ、涼しいとまでは行きませんが、結果的には「暑さ寒さも彼岸まで」ということになりそうな、今日この頃です。

最近のIN

最近のIN

"A Pale View of Hills" (25.9.15)

カズオ・イシグロの長編第1作、「遠い山なみの光」の映画化作品を観てきた。1980年代の英国と、1950年代の長崎を舞台にした作品で、日本・イギリス・ポーランドの3ヶ国の共同制作。監督は石川慶、広瀬すずや二階堂ふみなど、出演者のほとんどが日本人だ。

カズオ・イシグロの長編第1作、「遠い山なみの光」の映画化作品を観てきた。1980年代の英国と、1950年代の長崎を舞台にした作品で、日本・イギリス・ポーランドの3ヶ国の共同制作。監督は石川慶、広瀬すずや二階堂ふみなど、出演者のほとんどが日本人だ。

私は、カズオ・イシグロの長編小説は全て(と言っても、寡作の作家なので、8編しかないが)読んでいる。大好きな作家なのだ。このデビュー作も、ラストの静かな衝撃がとても印象的な作品で、彼の小説を特徴付ける「信頼できない語り手」をどのように映像化しているのか、期待と不安を抱いての鑑賞だ。

ストーリーは、英国パートの占める割合が増えているような気もするが、ほぼ原作をなぞっている。配役にも違和感は無い。広瀬すずが歳を重ねて吉田羊になることを自然に受け容れられるし、二階堂ふみは、まさにイメージ通りだ。ただ、原作の行間を、思いっきり拡大して可視化したような映画化だという印象を受ける。個人的には、敢えて語られていないところにまで踏み込んだ大きなお世話と感じる箇所も多いが、原作未読の人に向けた2時間の映画に収めるには、こういう語り方もありだろう。あるいは、原作の副読本的な映像と言えるかも。

最も気になっていた、「信頼できない語り手」の本当のところが露わになる部分の見せ方は、うーん、やり過ぎか。原作が、一瞬、誤植かと思うような最低限の表現だけで読者の足元を突き崩すのに対し、見せ過ぎだと思う。しかし、市電の中から見えたものの正体が明らかになるところは、映像だからこそ表現できる魔術だと感嘆!この一点で、評価はグッと良くなる。良い映画であることは間違い無い。

なお、公式サイトに、主人公の娘、ニキが劇中で聴いているカセットテープのプレイリストが公開されている(一部は、映画の中でも流れる)。1980年代の英国で、駆け出しのライターが、いかにも好みそうな選曲(New Order、Siouxsie And The Banshee、Bow Wow Wow、The Cure、Kate Bush、The Police、Roxy Music、The Buggles、Haircut 100、The Jam等々!!)。私にもドンピシャ過ぎだ。これで、この映画の評価、爆上がりである。

”THE SMASHING PUMPKINS Rock Invasion 2025" @ 日本武道館 (25.9.17)

The Smashing Pumkinsの来日公演を観てきた。

The Smashing Pumkinsの来日公演を観てきた。

1991年にデビュー。2000年に解散するも、2007年に再結成。メンバーを替えながら、今も活動しているベテラン・バンド。私は、ちゃんと聴いたアルバムは、1995年の"Mellon Collie and the Infinite Sadness”と、1998年の"Adore"ぐらいなのだが、Billy Corgan、James Iha、Jimmy Chamberlinのオリジナル・メンバーが揃っての来日公演というニュースを目にして、懐かしさから、勢いでチケット取得。

私の席は、西側 2階スタンド。まぁ、コアなファンでは無いので、これぐらいのところが落ち着くか。2階でも最前列なので、観やすいのがありがたい。

「Glass’ Theme」で演奏開始。変わらぬゴリゴリ・サウンド全開。照明効果はそれなりにあるが、スクリーンは設置されていないシンプルなステージ。3人の他、サポートで、ベースのJack BatesとギターのKiki Wongが参加。特に、Kikiは、派手な身振りで観客を煽る。ただ、彼らの曲は、Jimmy Chamberlinの低音ドラムスが爆音で響く中、Billy Corganのエキセントリックな歌声が続いて、分かりやすくは無いと思う。聴き込むと、1曲毎に工夫が凝らされているし、美しいメロディーが随所に顔を出すことに気づくのだが。

と思って聞いていたら、4曲目にして、彼らの作品では最もキャッチーだと思われる「Bullet with Butterfly Wings」(矢野顕子が、ライヴで唱歌「椰子の実」を弾き語る際、この曲のサビのフレーズをマッシュアップしたことで、矢野ファンにはお馴染み)を演奏。必ずしも、特別扱いされている曲じゃ無いのかと、ライヴ初参戦組は、ちょっとビックリ。

さらに驚いたのは、途中、Berlinの「Take My Breath Away」(1986年の映画”Top Gun”でお馴染み)を、オリジナルに近いアレンジのまま歌ったこと。これって、彼らのライヴでは定番なのだろうか?

などと、色々、驚いている中、ライヴは進む。新旧取り混ぜてのセットリストのようで、私には馴染みの薄い曲も多かったが、例の2枚のアルバムからの曲もしっかり演ってくれた。ラスト近くには、これまたビックリのLenny Kravitzの「Are You Gonna Go My Way」をカヴァーしてみせたりして、最後は「The Everlasting Gaze」。ジャスト2時間、アンコール無しでライヴは終了。

「オルタナティブロック界のレジェンド」の異名も伊達じゃ無い、堂々たるパフォーマンスを堪能。勢いで取ったチケットだが、こういうロック成分の摂取は大事だなと実感。。

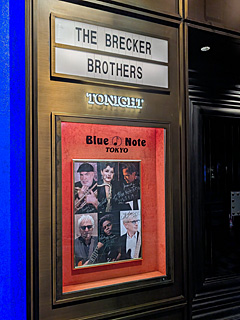

"THE BRECKER BROTHERS BAND REUNION celebrates Randy's 80th Birthday!" @ ブルーノート東京 (25.9.19)

The Brecker Brothers Band Reunionのライヴを観に、ブルーノート東京に行ってきた。

The Brecker Brothers Band Reunionのライヴを観に、ブルーノート東京に行ってきた。

RandyとMichaelのBrecker兄弟を中心に、1975年にデビューしたThe Brecker Brothersは、2007年にMichael が他界し、バンド活動は停止。しかし、2013年にRandyの妻であるサックス奏者、Ada Rovattiを迎え、The Brecker Brothers Band Reunionとして再始動しているのである。2023年にブルーノート東京で観たそのパフォーマンスは、実に熱かった。

来日メンバーは、2023年と同じ、Randy Brecker(tp)、Ada Rovatti(sax)、George Whitty(key)、Barry Finnerty(g)、Rodney Holmes(ds)、Will Lee(b)。つい、2週間前まで、矢野顕子トリオで公演をしていたWillは、一旦、ニューヨークに戻って、とんぼ返りの再来日だ。

メンバーが登場し、さぁ、演奏開始かと思いきや、Willが楽譜が入ったタブレット端末を忘れたらしく、取りに戻るハプニング。仕切り直して、演奏開始。ステージに上がった時は、さすがに足取りが危なっかしくなったなぁと思われたRandyだが、トランペット演奏は衰えていない。パワーだけで無く、足下の多数のエフェクターもこまめに操作しながら、見事にキメる。1曲目から、Ada、Barry、Georgeと回していくソロも、皆、聴き応え有り。

そこからも、Aretha Franklinに捧げたというAdaの曲「Reverence」、Michael Breckerに捧げたBarryの曲「Mikey B」。ご陽気に「Straphangin'」、Randyが歌う(というか、ラップというか、ポエトリー・リーディング?)「Hangin' in the City」。どれも、楽しく熱い演奏だ。

ここまで、ステージ奥でベースを弾きまくっていたWill。私の席は、彼のプレイをほぼ正面から見られる席で、とても楽しかったのだが、やはり、もっと目立ってほしいと思っていたら、ここで、彼のヴォーカルをフィーチャーした「If You Wanna Boogie... Forget It」。器用さとサービス精神が全開。そして、ラストは、ド鉄板曲「Some Skunk Funk」。WillとRodney、リズム隊2人のソロが、それぞれ、凄いことになっていて、大盛り上がり。これで、全編終了。アンコール無しだったが、完全燃焼感Maxなので無問題。

と、改めて思い返してみたら、2023年のライヴと、メンバーだけでなく、演奏曲もほぼ同じだった。が、超強力バックを率いて、貫禄のブラス・サウンドを響かせるRandy & Adaのおしどり夫妻は、やはり、熱くて楽しくて、最強だった。

”En fanfare” (25.9.20)

フランスで大ヒットした、人情劇を観てきた。邦題は「ファンファーレ!ふたつの音」。

フランスで大ヒットした、人情劇を観てきた。邦題は「ファンファーレ!ふたつの音」。

主人公の1人は、世界的指揮者。白血病と診断された彼は、ドナーを探す中で、生き別れた弟の存在を知る。弟は、兄とはまるで違う境遇、北フランスの寂れた炭鉱町の学食で働いているが、やはり、音楽が好きで、仲間と吹奏楽団を結成している。弟の音楽的才能を見抜いた兄は、彼を応援することにするが…、というお話。

ある程度、予想通りの展開ではある。自分ほど恵まれた環境で育たなかった弟に対し、引け目を感じる兄、兄を誇らしく思いながらも素直になれない弟。2人が音楽を通して徐々に心を通わせていく。炭鉱町の吹奏楽団の、がさつだが人情味あるメンバーとの交流も暖かい。

ただ、意外にも、終盤の展開はビターだ。というか、何もかも悪い方に転がってしまう悲劇的な話とも言える。この辺りの演出がもたついている感じがするのが惜しい。しかし、ラスト、(映画的誇張はあるが)音楽がもたらす奇跡が訪れ、少なくとも、その場所、その瞬間だけは、全てが浄化される。これは、泣くしかない。

Ravelの「Boléro」の印象的な終わり方が、映画のラストとシンクロする演出も見事。あと、弟を演じていた Pierre Lottin。”Quand vient l'automne(秋が来るとき)”でも印象的だったが、今作でも好演。良い映画だと思う。ただ、決して、能天気ハッピーエンドでは無いのだよなぁ。

と言っても、最近の気候変化は荒っぽいから、油断大敵かも…。