IN/OUT (2025.9.14)

木曜日の雷雨は凄かった。WFHで自宅にいたのですが、熱帯のシンガポールでも経験した覚えがないほどの豪雨。外出していなくて良かった。

それでも短時間で止むのが今の雨。小糠雨のようなしとしとした降り方は、最近はすっかり減りました。

最近のIN

最近のIN

"BLUE NOTE TOKYO ALL-STAR JAZZ ORCHESTRA directed by ERIC MIYASHIRO with special guest IVAN LINS" @ ブルーノート東京 (25.9.9)

1960年代からシンガーソングライターとして活躍し、ブラジル音楽界屈指のメロディー・メイカーと呼ばれるIvan Lins。80歳を記念したアニヴァーサリー・ツアーとして来日中の彼が、ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラと共演する公演を観てきた。

1960年代からシンガーソングライターとして活躍し、ブラジル音楽界屈指のメロディー・メイカーと呼ばれるIvan Lins。80歳を記念したアニヴァーサリー・ツアーとして来日中の彼が、ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラと共演する公演を観てきた。

Ivan Linsをじっくり聴いたことは無いのだが、レジェンド・ミュージシャンを、お馴染みのBNT ALL-STAR JAZZ ORCHESTRAとの共演で勉強しようという魂胆での参戦である。

今回のBNT ALL-STAR JAZZ ORCHESTRAの布陣は

・エリック・ミヤシロ(tp, conductor)

・本田雅人、鈴木真明地、小池修、庵原良司、鈴木圭(sax)

・吉澤達彦、具志堅創、山崎千裕、宮城力(tp)

・中川英二郎、半田信英、藤村尚輝、小椋瑞季(tb)

・宮本貴奈(p,key)

・川村竜(b)

・川口千里(ds)

そして、スペシャルゲストの

・Ivan Lins(vo, key)

まずは、BNT ALL-STAR JAZZ ORCHESTRAだけで、このバンドのテーマ曲「Blue Horizon」で演奏開始。私の席は、ステージに向かって右端。バリトン・サックス 鈴木圭の正面。ここからだと、川口千里の姿が全く見えないのが残念だが、今日のドラムス、物凄くキレている。そこから、中川英二郎をフィーチャーした曲、本田雅人をフィーチャーした曲、若手の鈴木真明地をフィーチャーした曲と続く。阪神タイガースファンの本田雅人は、自身がプロデュースした"阪神タイガース承認NuRAD"を嬉しそうに演奏。

ここで、Ivan Lins登場。エレピを弾き語るスタイルで、ビッグ・バンドとの共演、4曲(曲名、分からず)。決して、美声とは言えず、声量が豊かな訳でも無いのだが、気負いの無い、サラリとした雰囲気のパフォーマンス。さりげなく漂うお洒落感の裏に、圧倒的大物感を感じさせるのが、さすがのレジェンドだ。

Ivan Linsが退場し、本編最後は、本田雅人のフルート・ソロも入る「Spain」。

そのまま、アンコールに突入。再び、Ivan Linsが登場し、しっとりとしたバラード。

このまま落ち着いた雰囲気で終わるのかと思ったが、Ivan Lins退場後、川村竜がベースを弾き始め、「Birdland」に突入。メンバー全員にソロを回しての大団円。今更ながら、全員、上手いなぁ。これで、全編終了。

Ivan Linsの佇まいの軽やかな渋さと、安定のBNT ALL-STAR JAZZ ORCHESTRA。今回も楽しいステージだった。

”Vettaiyan(銃弾と正義)” (25.9.10)

"SUPER ☆ STAR" Rajinikanthの新作を観てきた。本国では2024年に公開され、その年のタミル語映画で第3位のヒットとなった作品。日本では、2月の”Jailer”に続いてのRajni主演作の公開。ありがたい。

"SUPER ☆ STAR" Rajinikanthの新作を観てきた。本国では2024年に公開され、その年のタミル語映画で第3位のヒットとなった作品。日本では、2月の”Jailer”に続いてのRajni主演作の公開。ありがたい。

この映画のキーワードが、"encounter"。インド・パキスタンなど南アジアでは、この英単語が、警察官が逮捕・起訴・裁判などの手続きを省略して凶悪犯を射殺することを意味するという(字幕では「特例射殺」になっている)。Rajniが演じるのは、教師が惨殺された事件を追う、encounterも厭わない警察官。被害者は、以前、学校を舞台にした薬物犯罪を告発した、正義感溢れる女性だったのだ(その時、彼女が頼ったのがRajniだったいう縁があった)。

ここ最近のRajni作品の中では、ダントツに面白い作品だ。前半は、Rajni兄貴の痛快encounter祭りだが、後半になると、彼が犯した過ちが明らかになり、encounterの是非を問う展開になる。さらに、より大きな社会問題にも切り込む。と言っても、そこはエンターテインメント・タミル語映画。結局は、Rajni兄貴は人格者だし、ちゃんと反省もしたので、世間も無問題で許しちゃう。そして、Rajinikanth、やっぱりSUPER ☆ STARだ!という印象が強烈に残るのだ。

残念ながら、以前のRajni映画のようなラブコメ展開は、流石にこのお歳(現在、74歳)になると厳しく、本作にラヴ要素は無い。しかし、無敵の強さを誇る兄貴のアクション・シーンは、今もてんこ盛りだ。そのアクションの見せ方が画期的。兄貴はほとんど動かないのだ! それなのに、無茶苦茶強くて、カッコ良い!! その演出手法には、驚愕しっぱなしだ(インド映画耐性の無い人は、呆れちゃうかもしれないが…)。

脇役陣も芸達者が揃っているし(出番は少ないが、Rajniの奥様役のManju Warrierが、良いスパイスになっている)、派手な音楽も、映画に良く合っている。Rajni兄貴の気の利いたセリフも多数。唯一、辛いのが、殺されてしまう善い人達の存在。本当に可哀想なのだ。まぁ、こういう映画だから仕方ないのだが…

こんなに面白いのに、上映館が少ないのが寂しいが、何とか日本でもヒットしていただきたい。そうすれば、今年、本国で大ヒットしている最新作”Coolie”の公開も期待できるはずだ。

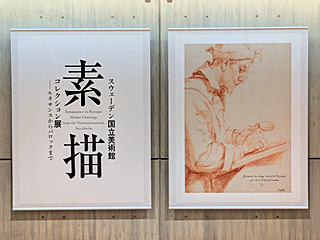

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展」 @ 国立西洋美術館 (25.9.13)

世界有数の規模を誇るという、スウェーデン国立美術館の素描コレクションから、名品 約80点を日本で初めて紹介するという展覧会に行ってきた。

世界有数の規模を誇るという、スウェーデン国立美術館の素描コレクションから、名品 約80点を日本で初めて紹介するという展覧会に行ってきた。

「素描」と聞くと地味な感じがするが、展覧会の公式サイトによると、「作家の手の跡がより直接的に感じられ、制作の試行錯誤の過程や作家独自のこだわりを垣間見ることができる、素描の魅力を存分に堪能いただけます」との事。果たして…

1500年~1600年代の作品が中心。それらが、イタリア、フランス、ドイツ、ネーデルランドの4つの国別で展示されている。素描だけに、作品のサイズは小さく、色数も少ない。すなわち、展示室の雰囲気は圧倒的に地味。

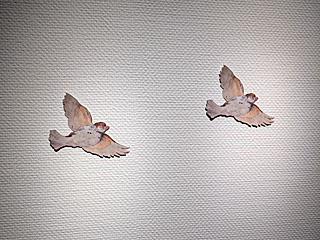

印象に残ったのは、イタリアでは、ジョヴァンニ・ダ・ウーディネ(Giovanni da Udine)の「空飛ぶ雀」。

印象に残ったのは、イタリアでは、ジョヴァンニ・ダ・ウーディネ(Giovanni da Udine)の「空飛ぶ雀」。

このスズメは、美術館スタッフも気に入ったらしく、展示室の仕切りの壁にも、貼られている。

このスズメは、美術館スタッフも気に入ったらしく、展示室の仕切りの壁にも、貼られている。

フランスの個人的No.1は、ジャック・ベランジュ (Jacques Bellange)の「女庭師」

フランスの個人的No.1は、ジャック・ベランジュ (Jacques Bellange)の「女庭師」

ドイツは、ハンス・バルドゥング・グリーン(Hans Baldung Grien)の「下から見た若い男性の頭部」。素描だけに、タイトルも即物的だ。

ドイツは、ハンス・バルドゥング・グリーン(Hans Baldung Grien)の「下から見た若い男性の頭部」。素描だけに、タイトルも即物的だ。

ネーデルランドには、私でも名前を知っているルーベンスやレンブラントといった大物も出てくる。写真は、レンブラント・ファン・レイン(Rembrandt van Rijn)の「キリスト捕縛」。

ネーデルランドには、私でも名前を知っているルーベンスやレンブラントといった大物も出てくる。写真は、レンブラント・ファン・レイン(Rembrandt van Rijn)の「キリスト捕縛」。

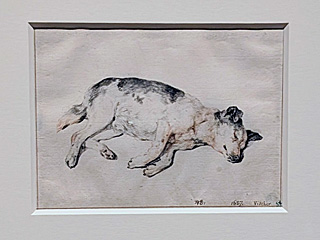

そして、この展覧会の公式グッズでも大人気、コルネリス・フィッセル(Cornelis Visscher)の「眠る犬」。これは可愛い。

そして、この展覧会の公式グッズでも大人気、コルネリス・フィッセル(Cornelis Visscher)の「眠る犬」。これは可愛い。

興味深くはあったが、やはり、あっさりした感じの展覧会だった。美術を学んでいる人には、すごく面白いのだろうな、と思う。

さて、一応、観ておくかと、常設展の方にも入ってみたが、いきなり、その鮮やかな色彩に驚かされる。入り口近くには、素描展と同じ、1500年代の宗教画が並んでいるのだが、そのコッテリした色使いは、素描とはあまりにも対照的。この落差から受けるインパクトが、実は、今回の展覧会、一番の見どころかもしれない。

そして、常設展の中に、他の美術館の企画展で主役を張れそうな(というか、他所で観て印象的だった)作品が、何点も、何気に並んでいることに、国立西洋美術館の底力を感じる。

”STING | 3.0 JAPAN TOUR” @ 有明アリーナ (25.9.14)

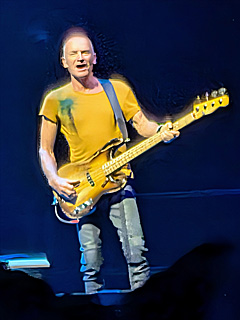

Stingの来日公演を観てきた。2年前、同じ有明アリーナで"STING MY SONGS JAPAN TOUR 2023”を観て以来だ。今回は、ギターのDominic Miller、ドラムスのChris Maasを従えてのトリオ公演。

Stingの来日公演を観てきた。2年前、同じ有明アリーナで"STING MY SONGS JAPAN TOUR 2023”を観て以来だ。今回は、ギターのDominic Miller、ドラムスのChris Maasを従えてのトリオ公演。

前回は、息子のJoe Sumnerによる前座があったが、今回は、前座無し。ステージ上は、本当に3人だけ。特に、打ち込みとかも使わず、ゴリゴリのトリオ演奏、まずは、「Message in a Bottle」で開演。

一聴して驚いたのが、Dominic Millerの器用さ(1990年からずっと、Stingのサポートを続けているので、当然と言えば当然だが)。Andy Summersに寄せた演奏もお手の物、という感じだ。この後、演奏されたThe Policeのナンバーも、安心して聴いていられる。もちろん、自身の色を出した演奏でも上手さ炸裂。Chris Maasの手堅いドラムスもハマっていて、(高齢ファンの妄言であるのは承知しているが)このトリオでThe Policeの曲だけを演奏するライヴを観たくなってしまった。

もちろん、この後は、ソロになってからの曲も多数演奏される。終演後、セットリストが即、Webで公開されるサービス付きだったので数えてみたが、アンコールも含め、全21曲中、The Policeの曲が10曲。Sting名義の曲が11曲。

そして、主役であるSting。1951年10月生まれの73歳だが、ベース・プレイも、歌唱も、全く衰え知らず。ラフなTシャツでの演奏だったが、身体も鍛えていることが良く分かる。本当に凄い。

そして、主役であるSting。1951年10月生まれの73歳だが、ベース・プレイも、歌唱も、全く衰え知らず。ラフなTシャツでの演奏だったが、身体も鍛えていることが良く分かる。本当に凄い。

15曲目の「Walking on the Moon」からは、ノン・ストップで「So Lonely」、「Desert Rose」、「King of Pain」、そして「Every Breath You Take」の怒濤の展開で本編終了。前回と、同様の流れではあるが、いやはや、名曲揃い!これを、トリオでやり切ってくれることが嬉しい。

アンコールも前回と同じ。会場とのコール&レスポンスも盛り上がる「Roxanne」。そして、最後はアコギでしっとりと「Fragile」。これで全編終了。

この元気さだったら、今後の来日公演もありうるかも、と思ってしまう(その時には、是非、あの曲も演ってほしいなどと、妄想もしてしまう)、衰え知らずの充実のパフォーマンスを堪能。

2年前は、あまりの導線の悪さに、帰路で地獄を見た有明アリーナ。その後、改善されたのか?という点も、Sting公演での関心事でした。結論は、ある程度、マシにはなっていました。もっとも、運営側の手際の改善と言うよりは、観客側の経験値が上がったから、という気もしますが。

なお、行きは東京駅から都営バスを使うことで、楽勝でした(最寄りのバス停が、アリーナの目の前)。これは、今後も使えそう。