IN/OUT (2025.9.28)

先週は、「暑さ寒さも彼岸まで」と書きましたが、油断できないのが今年の暑さだと思い知らされる、今日この頃です。

最近のIN

最近のIN

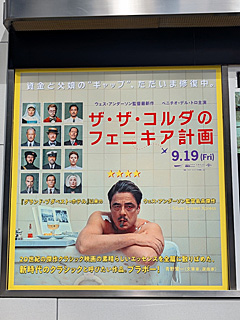

”The Phoenician Scheme” (25.9.23)

Wes Anderson監督の新作を観てきた。邦題は「ザ・ザ・コルダのフェニキア計画」。

Wes Anderson監督の新作を観てきた。邦題は「ザ・ザ・コルダのフェニキア計画」。

主人公は、架空の国フェニキアにインフラを整備する大プロジェクトを画策している大富豪Zsa-zsa Korda(字幕では「ザ・ザ」になっているが、「ジャー・ジャー」に聞こえる)。清濁併せ持つ策略家にして、贅沢を極めた趣味人でもある。しかし、敵も多く、何度も暗殺の標的になっている。演じるのは、Benicio Del Toro。監督が当て書きしたのかと思われるほどのハマり具合だ。そんな彼が、プロジェクト推進の資金調達のため、修道女見習の娘(Mia Threapleton)と、家庭教師(Michael Cera)を連れて旅に出る…。というお話。。

メイン・キャラクター以上に端役が豪華なのが、Wes Anderson監督作。Willem Dafoe、 Tom Hanks、Scarlett Johansson、Benedict Cumberbatch、Bill Murray…。皆、エキセントリックな役を嬉々として演じているのが楽しい。

ただ、ストーリー展開は、正直、眠い。随所に仕込まれたオフビートな笑いは嫌いじゃないのだが、語りの推進力が感じられない。どうも私は、Wes Anderson監督とは、物語という面では相性が悪い。

それでも、監督作を必ず観てしまうのは、その、凝りに凝った世界の作り込みに魅了されてしまうから。今作は、特に、細部の拘りがえらいことになっている。Zsa-zsaの邸宅を飾るのは、RenoirやMagritteの本物の絵画。娘が身に付ける「世俗的なロザリオ」はカルティエ製、彼女がふかすコーンパイプはダンヒル製。その他、どのシーンも、キッチュなガジェットに溢れている。それを見せるカット割りも好きだなぁ。

と言うわけで、いつものWes Anderson作品。ストーリーは眠いが美術は凄い。因みに、監督の細部への拘りは、エンド・クレジットにも徹底されていることに感心。これは、席を立っては駄目。必見である。

「殿と大奥/joint LIVE ~くんずほぐれつ♪」 @ ブルース アレイ ジャパン (25.9.23)

ベーシスト 鳴瀬喜博と、大髙清美(Key)・瀬川千鶴(G)・佐藤奏(Ds)によるライヴを観に、BLUES ALLEY JAPANに行ってきた。

ベーシスト 鳴瀬喜博と、大髙清美(Key)・瀬川千鶴(G)・佐藤奏(Ds)によるライヴを観に、BLUES ALLEY JAPANに行ってきた。

鳴瀬喜博と大髙清美は、CASIOPEA 3rd~CASIOPEA-P4のライヴで、瀬川千鶴は、The Jazz Avengersのライヴで、それぞれ観たことがある。皆、鬼のように上手いのは先刻承知。若手ドラマー・佐藤奏は初見だが、その評判はあちこちで聞いている。ということで、皆さんの馬鹿テクを楽しみにしての参戦である。

「殿と大奥」のタイトル通りの、(おちゃらけた)和装で4人登場。そして、殿・鳴瀬喜博、演奏そっちのけ、超ご機嫌で喋る喋る。それを、さらっとたしなめる御年寄・大髙清美(御年寄は、大奥の身分)。CASIOPEA 3rdの「Ui Uiz U Uiz Us」で、演奏開始。その後も「AUTOBAHN」、「ADMIRATION」、「90's A GO GO」など、CASIOPEAの鳴瀬作品&大髙作品(CASIOPEAの曲の多くは野呂一生の作曲なので、割にレア曲と言えるかも)、そして、「Jigsaw Puzzle」、「Trap」などの瀬川千鶴作品を、途中休憩を挟んで、怒濤の演奏。その一方、鳴瀬喜博のソロ・プレイを、大髙清美と瀬川千鶴がスマホで動画撮影しているなど、緩い部分もあるところがお楽しみ。

そしてラストは、鳴瀬喜博、瀬川千鶴 & ショルダー・キーボードを抱えた大髙清美の3人が観客席に降りてきて、会場の隅々まで練り歩きながら、弾きまくる。私の超至近距離(というか、接触すれすれ)でも、ギターとキーボード、2人並んでの掛け合いを、たっぷり披露してくれた。盛り上がった3人は、トランスミッターの限界を超えて、出口方向の階段へ。必然、彼らの音は途切れてしまうのだが、その間も、ステージ上で高速ドラムスを叩き続ける佐藤奏。もう、大盛り上がりだ。そして、アンコールで、ややクールダウンして第2期CASIOPEAの「Wa・su・re・mo・no」。これで演奏終了。最後に記念撮影大会で全編終了。

ハモンド風オルガンを弾き倒す大髙清美、笑顔全開でエグいテクニックのギターを響かせる瀬川千鶴。クールで端正な印象の超高速ドラムスの佐藤奏、そして、圧倒的チョッパー奏法(今は、スラップ奏法と呼ぶのが正しいみたいだが、なるちょのプレイは、やはりこう呼びたい)の鳴瀬喜博。徹頭徹尾、凄い演奏だった。

今回のステージは、別のプロジェクトのリハーサル中、「最近、是方博邦(ギタリスト:70歳)が、若い女性ミュージシャンとのセッションを多くやっていて、羨ましい」と思った鳴瀬(75歳)が、旧知の大髙清美に頼んで、若手女性ミュージシャンを招集したことで実現したとのこと(しかも、PAと照明も女性スタッフ)。この企画を「殿と大奥」と名付ける高齢男性らしい悪ふざけに、ちゃんと付きあってあげ、圧巻のパフォーマンスを繰り広げてくれた女性陣に感謝。第2段も実現してもらいたいものだ。

”Black Bag” (25.9.26)

Steven Soderbergh監督の新作を観てきた。

イギリスのNCSC(National Cyber Security Centre)の諜報員 Michael Fassbenderが、大量殺戮を可能にする不正プログラムを盗んだ裏切り者を見つけ出すミッションを与えられる。示された5人の容疑者の内の1人は、彼の妻で、同じくNCSCの諜報員の Cate Blanchett。

スパイものと言っても、アクション・シーンは無い。裏切り者をあぶり出すために用いられるのは、徹底した会話だ。容疑者全員を自宅に招き、薬物を仕込んだ食事を振る舞って、きわどい話を展開したり、嘘発見器を使った尋問を試みたり。これらが、専門用語も注釈なしに飛び交う早口のイギリス英語で、まくし立てられる。因みに、タイトルの”Black Bag”は、情報機関が秘密裏に行う活動のこと。93分間の短めの作品だが、密度は異様に濃い。

会話ばかりの映画なのに、まったく緊張感が途切れないのは、例によって、悪魔的とも言えそうなSoderberghの演出だ。とにかく、カメラ・ワークと編集が冴え渡る。「俺、映画を撮るの上手いだろう」と言わんばかりにテクニックを見せつける手腕は、ほとんど嫌みに近いと個人的には感じてしまうのだが、その求心力は凄い。

ただ、悔しいかな、画面には引き込まれっぱなしなのだが、複雑に絡み合ったこの物語をどこまで理解出来ているのか、甚だ心許ない。おそらく、私が分かっているのは、せいぜい、6割ぐらいで、本当の真相に辿り着いていないと思う。見終わった後も、様々な考察が頭の中をグルグルしている。が、それもまた、楽し。

ということで、Steven Soderberghの演出テクニックとMichael Fassbenderのポーカーフェースに、すっかり手玉に取られてしまう93分間。あと、2~3回観たら、真相に近づけるかなぁ…

”Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025, Day 1” @ 有明アリーナ (25.9.27)

ブルーノートが主催するフェスを観に、有明アリーナに行ってきた。2日間開催されるイベントだが、私は1日目に参戦。好きなミュージシャンが1日目に固まっているのだ(Norah Jonesと挾間美帆)。

ブルーノートが主催するフェスを観に、有明アリーナに行ってきた。2日間開催されるイベントだが、私は1日目に参戦。好きなミュージシャンが1日目に固まっているのだ(Norah Jonesと挾間美帆)。

今回も、東京駅南口から都営バスで会場へ。12時の開場直後に入場。席は、ステージまでそこそこ距離はあるが、VIP席のすぐ後ろ。左右のほぼ真ん中なのが嬉しい。ただし、その後、皆が着席すると、私の2つ前のおじさんが、座高が高い立派な体格だったのは、仕方ないけど、残念。

今回も、東京駅南口から都営バスで会場へ。12時の開場直後に入場。席は、ステージまでそこそこ距離はあるが、VIP席のすぐ後ろ。左右のほぼ真ん中なのが嬉しい。ただし、その後、皆が着席すると、私の2つ前のおじさんが、座高が高い立派な体格だったのは、仕方ないけど、残念。

Valerie June

Valerie June

13時、最初のActは、2013年にメジャー・デビューした米国のシンガーソングライター。ドラムス、ベース、キーボードの3人をバックに従え、ギターを弾きながら、ファニー・ヴォイスで、土着的な響きも感じるメロディーを歌う。

会場自体が、まだ温まってない中、徐々に調子を上げていく元気一杯の演奏に、好感が持てる。

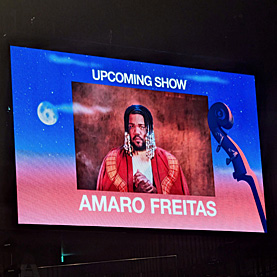

Amaro Freitas

Amaro Freitas

お次は、ブラジル出身のピアニストを中心にした、ピアノ・トリオ。かなり、独特のサウンドだ。Amaro Freitasは、メロディーを紡ぐと言うより、瞬発的な音を重ねていくという感じのプレイ。ドラムスもベースも、それに負けず音数が多く、何だか凄い迫力だ。

その一方で、自分の声や、鳥の声を出す笛の音をループさせ、そこに、プリペアド・ピアノ風に細工した音色を合わせ、ニュー・エイジっぽい演奏も見せたりする。

かなりの衝撃で、今後も機会があれば、観てみたいミュージシャンだ。

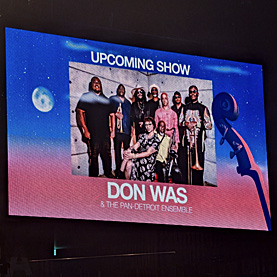

Don Was & The Pan-Detroit Ensemble

Don Was & The Pan-Detroit Ensemble

Don Wasと言うと、私は、1980年代初期の、 Was (Not Was)の活動しか知らなかったが、今や、ミュージシャンとしてだけでなく、プロデューサー、そして、ブルーノート・レコードの社長として、米国ポップ&ロック界を牽引する大物になっていることにビックリ。

彼自身は、ベーシストとしてプレイし、デトロイトの精鋭ミュージシャン 8名(ヴォーカル、サックス、トランペット、トロンボーン、ギター、キーボード、パーカッション、ドラムス)を率いてのパフォーマンス。聴いた瞬間、全員、上手いなぁと感じてしまうテクニック集団だ。

特に、Steffanie Christi'anの説得力のあるヴォーカルと、Dave McMurrayのサックス&フルートの迫力には、つくづく圧倒された。

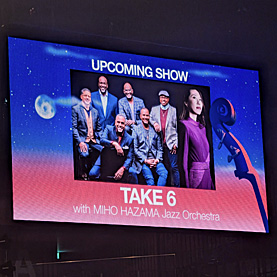

Take 6 with Miho HAZAMA Jazz Orchestra

Take 6 with Miho HAZAMA Jazz Orchestra

6人組のヴォーカル・グループ。私としては苦手なタイプのミュージシャンなのだが、才人、挾間美帆率いるジャズ・オーケストラとの共演ということで、一気に期待が高まる。

まずは、挾間美帆ジャズオーケストラだけで1曲演奏。彼女が率いる別プロジェクト m_unitとは違い、ストリングスが入らない、一般的なビッグ・バンド編成だ。そして、Take 6を呼び込み、ここから、見事に息の合った共演が繰り広げられる。さすが、大御所 Take 6と、手練れのミュージシャン揃いの挾間美帆ジャズオーケストラ。ビシッとタイミングの合ったパフォーマンスが、実に心地よい。なお、一部、Take 6だけのアカペラのパフォーマンスもあったのだが、そこは、私はちょっと苦手だな。

Norah Jones

Norah Jones

19時20分、メイン・アクト、Norah Jonesの登場。彼女のライヴは、2017年の日本武道館公演以来、4回目だ。と言っても、その間、特に彼女の活動を熱心に追っていたわけでは無いのが、ちょっと申し訳ない。

バックは、ドラムス、ベース、キーボード、ギターの4人。キーボートとギターは女性で、コーラスも兼ねている。Norahはピアノを弾きながらの歌唱。

シンプルな照明効果と、比較的、淡々とステージが進んでいく様は、過去に観たライヴと同じ。あまり馴染みが無い曲も、やはり高クオリティ。そして何より、相変わらず、魅力的な声だ。この声だけで、グイグイ、彼女の世界に引き込まれてしまう。

中盤は、ギターを弾きながら歌う(私は、この辺りの路線がイマイチ合わず、新作を聴くことが減ったのだ)。これも、ライヴで聴く分には、悪くない。それでも、ピアノの前に戻り、1stアルバムのタイトル曲「Come Away with Me」を演奏してくれた時は、やはり嬉しくなってしまった。このアルバム、超が付く名盤だよなぁ。

そして、アンコールの最後に演奏された「Don't Know Why」。アルバム収録版とは、アレンジを変えているところもあるが、本当に良い曲だ。聴けて良かったし、改めてNorha Jonesの最近の活動もチェックしてみようかと思う。

今回の有明アリーナからの帰路は、東雲駅まで歩いて、りんかい線に乗るルートを試してみました。国際展示場駅までと、歩く距離は変わらないけど、人が少ないのが良いところ。駅も空いているし。ただ、住宅街の中を歩くので、このルートがメジャーになると、近隣住民から苦情が出そうなのが、難しいな…