IN/OUT (2025.11.9)

毎年恒例、東京海洋大学 品川キャンパスの学園祭「海鷹祭」。今年も、若者よりも地元の家族連れの方が沢山訪れている、良い雰囲気の学祭でした。

毎年恒例、東京海洋大学 品川キャンパスの学園祭「海鷹祭」。今年も、若者よりも地元の家族連れの方が沢山訪れている、良い雰囲気の学祭でした。

最近のIN

最近のIN

「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」 @ 国立新美術館 (25.11.3)

1989年から2010年までに、日本でどのような美術が生まれ、日本からどのような表現が発信されたのか。国内外の50以上のアーティストの実践を検証する。という展覧会を観に、国立新美術館に行ってきた。

1989年から2010年までに、日本でどのような美術が生まれ、日本からどのような表現が発信されたのか。国内外の50以上のアーティストの実践を検証する。という展覧会を観に、国立新美術館に行ってきた。

奈良美智の作品は、確かにこの時代の象徴の一つだよなぁ、と思う。

奈良美智の作品は、確かにこの時代の象徴の一つだよなぁ、と思う。

また、写真撮影不可だったが、やなぎみわの「エレベーターガール」も展示されていた。この辺り、先週の原美術館ARCとリンクしているようで、私としては、大いに嬉しい。

美術展のキーヴィジュアル使われている小沢剛の「Vegetable Weappn」は、さすが、見栄えがする。

美術展のキーヴィジュアル使われている小沢剛の「Vegetable Weappn」は、さすが、見栄えがする。

個人的にハマってしまったのが、島袋道浩の「ヘペンチスタのペネイラ・エ・ソンニャドールにタコの作品のリミックスをお願いした」。彼の、タコを使ったヴィデオ作品の解説を、ブラジルのストリート・ラッパーが行うというもの。人を喰ったようなヴィデオ・インスタレーションだが、意外にレヴェルが高くて耳の残るラップと、そこに付けられた秀逸な大阪弁字幕が、癖になる、

個人的にハマってしまったのが、島袋道浩の「ヘペンチスタのペネイラ・エ・ソンニャドールにタコの作品のリミックスをお願いした」。彼の、タコを使ったヴィデオ作品の解説を、ブラジルのストリート・ラッパーが行うというもの。人を喰ったようなヴィデオ・インスタレーションだが、意外にレヴェルが高くて耳の残るラップと、そこに付けられた秀逸な大阪弁字幕が、癖になる、

森村泰昌の、例によって古典絵画を引用した「ボデゴン・鳥」も印象的。

森村泰昌の、例によって古典絵画を引用した「ボデゴン・鳥」も印象的。

その他、束芋、会田誠、大竹伸朗などなど、この時代のオールキャストと言えそうな作家の作品が並ぶ。自分に合うもの、合わないもの、様々ではあったが、個々を深堀りするのではなく、時代を俯瞰するような展示で、概ね、楽しむことができた。

ただ、会場に入ってすぐに、プロローグとして、Laurie Anderson、Joseph Beuys、Nam June Paikら、1982年~1988年辺りの美術シーンが紹介されていて、自分にとっては、この辺りが一番ハマるな、と思ってしまった。

「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」 @ 国立新美術館 (25.11.3)

国立新美術館では、もう一つ、ローマのハイジュエラー BVLGARIの、色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てるという展覧会も観てきた。

国立新美術館では、もう一つ、ローマのハイジュエラー BVLGARIの、色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てるという展覧会も観てきた。

入り口を抜けると、美術館の展示室とは思えないラグジュアリーな空間が広がる、優美な曲線を描く壁、フカフカの絨毯、そして、展示ケース内にはゴージャスな宝飾品の数々。

入り口を抜けると、美術館の展示室とは思えないラグジュアリーな空間が広がる、優美な曲線を描く壁、フカフカの絨毯、そして、展示ケース内にはゴージャスな宝飾品の数々。

どれもこれも、もの凄く綺麗だが、私の感想はそこで止まってしまう。ただ、周囲のご婦人方が、口々に、あのカットがどうだの、石の組み合わせがどうだの、具体的な感想を述べ合っているのが聞こえてきて、なるほど、そういうものかと思いながらの鑑賞である。

展示されているのは、歴史的な価値もある銘品揃いなのだろうが、実際に、これらを身につけて似合う女性がいるのかは、疑問。ほとんど、フィクションの世界の宝物のようでもある。

展示の途中には、Lara Favaretto、森万里子、中山晃子の新作アートも展示されている。どれも印象的だったが、写真は、中山晃子の「Echo」。シャーレの中の液体に浮かんだ顔料が、音の振動で動く様子がリアルタイムでスクリーンに映し出されている。

展示の途中には、Lara Favaretto、森万里子、中山晃子の新作アートも展示されている。どれも印象的だったが、写真は、中山晃子の「Echo」。シャーレの中の液体に浮かんだ顔料が、音の振動で動く様子がリアルタイムでスクリーンに映し出されている。

ということで、BVLGARIが、明確な理論とヴィジョンに基づいた極めて美しいプロダクトを作っていることは理解した。が、宝飾品に縁が無い私には、猫に小判的な展覧会ではあったかな

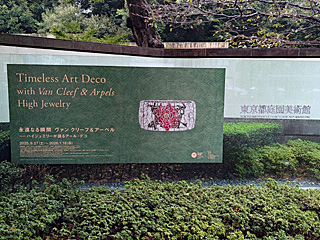

「永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル ーー ハイジュエリーが語るアール・デコ」 @ 東京都庭園美術館 (25.11.9)

パリのハイジュエラー、Van Cleef & Arpelsの展覧会を観に、東京都庭園美術館に行ってきた。個人的には縁の無いハイジュエリーづいてしまったが、こちらの展覧会は、1925年に開催された「現代装飾美術・産業美術国際博覧会(通称 アール・デコ博覧会)」から100周年を迎えることを記念したもの。Van Cleef & Arpelsはアール・デコ博覧会の宝飾部門においてグランプリを受賞したそうだ。

パリのハイジュエラー、Van Cleef & Arpelsの展覧会を観に、東京都庭園美術館に行ってきた。個人的には縁の無いハイジュエリーづいてしまったが、こちらの展覧会は、1925年に開催された「現代装飾美術・産業美術国際博覧会(通称 アール・デコ博覧会)」から100周年を迎えることを記念したもの。Van Cleef & Arpelsはアール・デコ博覧会の宝飾部門においてグランプリを受賞したそうだ。

いつもの庭園美術館と違って、床一面にフカフカの絨毯が敷き詰められた館内(奇しくも、BVLGARIの展覧会と同じ)に、とてつもなく美しい展示品の数々。自然本来の美しさにインスパイアされたというのも納得の、繊細な曲線と色使い。人工的で派手なBVLGARIとは対照的だが、私は、圧倒的にVan Cleef & Arpelsの方が好きだな。この、繊細な作品群が、アールデコの屋敷に良く似合う。

今回は、作品に集中してもらうためか、各部屋の調度類は、ほとんどが片づけられている。人が込み合うこと、また、それによって建物が傷つくことを防ぐため、(SNS等で期待できる宣伝効果を捨てて)一切、写真撮影禁止という姿勢も素晴らしい。

また、「ジップネックレス」と「ミステリーセット」の解説ヴィデオが、このメゾンが継承している美意識と技術の高さ、そして、革新の希求というものを、説得力を持って伝えているのも印象的だった。

因みに、調度品が片づけられていたので、今回は観られないと思っていた「三羽揃ペリカン」が、ちゃんと、個別のコーナーを仕立てて展示されていたのも、個人的には嬉しかった。

この一週間で、2大ハイ・ジュエラーの特徴を学ぶことができ、とても興味深かった。ただ、それを実践活用する機会は無さそうである。

"Predator: Badlands" (25.11.9)

これまでは敵役だったPredatorが、今回の主人公。部族の中で一番弱いものは排除するという掟から、父親に殺されそうになった彼は、兄の助けで、獰猛な生物たちが跋扈する惑星 ”Badlands”に飛ばされる。その惑星で、最強のモンスターを狩って父を見返そうする彼が出会ったのが、下半身を失ったアンドロイド。2人はバディを組むのだが…、というお話。

上半身だけの女性を背負ったPredatorという、キャッチーだが、厨二病的な臭いもするヴィジュアルから予想される通りの、馬鹿映画だ。中学生男子と言うより、小学校高学年男子が妄想したような世界観と展開なのである。

しかし、その馬鹿さも、ここまで徹底していれば、一周回って、痛快になってくる。

そして、思わずニヤリとしてしまうのが、Alienシリーズでお馴染み、Weyland-Yutani Corporationの登場!! 同シリーズをオマージュしたシーンも多数。さすが、この会社が製造するアンドロイドの性能は高いのである。

見た目はブサイクだが普通に良い奴のPredator、感情を持ったお喋りアンドロイド(Elle Fanningが好演!)、さらに、意外なメンバーを加えたトリオが、107分間、疾走する。清々しいまでの馬鹿映画(誉め言葉)!

残念ながら、ゆっくりする時間が無く、さっと学内を歩いただけですが、

やはり、一般的な学祭とは一線を画す模擬店の数々が楽しい。