IN/OUT (2025.8.10)

先週は、一週間、会社の夏期休暇でした。一般的なお盆休みよりも一週早めなので、交通機関などが比較的空いているのがありがたいものの、暑さはピークの週でした。

最近のIN

最近のIN

「非常の常」 @ 国立国際美術館 (25.8.6)

理不尽な武力攻撃や突然のクーデター、地震、洪水、山火事などの自然災害、未知のウイルスの感染拡大などなど、非常事態が常態化したと言える現代で、我々はどのように生きることが出来るのか? を問いかけるという展覧会を観に、国立国際美術館に行ってきた。

理不尽な武力攻撃や突然のクーデター、地震、洪水、山火事などの自然災害、未知のウイルスの感染拡大などなど、非常事態が常態化したと言える現代で、我々はどのように生きることが出来るのか? を問いかけるという展覧会を観に、国立国際美術館に行ってきた。

出品作家は、フランス出身のCyprien Gaillard、上海生まれで青森育ちの潘逸舟、カンボジアのKhvay Samnang、韓国のキム・アヨン、香港生まれで台湾を拠点にしているLee Kit、台湾の袁廣鳴、そして、高橋喜代史、米田知子の8人。

米田知子の写真作品(これは過去にも観たことがある)以外は、ヴィデオ作品が多い。必ずしも、災害など分かりやすい「非常」が描かれている訳ではないが、「『常』じゃない現状」を可視化する作品群という感じ。派手な作品は無いが、すべて、じわじわと見応えがある。他の美術展では、ヴィデオ作品は流し見で済ませることが多い私も、今回は全作品をじっくり鑑賞。

ついでに、コレクション展も観る。「戦後美術の円・環」と題した「円」に着目した作品群の特集展示と、通年展示されている「コレクション・ハイライト」の二部構成。こちらも、地味ながら興味を惹く作品が多い。

ついでに、コレクション展も観る。「戦後美術の円・環」と題した「円」に着目した作品群の特集展示と、通年展示されている「コレクション・ハイライト」の二部構成。こちらも、地味ながら興味を惹く作品が多い。

また、両展覧会に共通のオーディオガイドも、浮ついたところの無い(有名芸能人の起用など無い)、分かりやすいもので、好感が持てる。

ということで、とても充実した二つの展覧会を満喫。良い美術館だ。

因みに、昼食もこの美術館の食堂で食べたのだが、ミュージアム・カフェに有りがちなお洒落感は無し。私が頼んだナポリタン定食は、ナポリタン・スパゲティにご飯が付くという、炭水化物 with 炭水化物。実に、大阪らしいランチである。こんな定食、隣のお高くとまった大阪中之島美術館のカフェではありえないだろうな…

「ルイ・ヴィトン 『「ビジョナリー・ジャーニー』展」 @ 大阪中之島美術館 (25.8.6)

国立国際美術館で昼食を食べた後は、隣の大阪中之島美術館で、Louis Vuitton創業170周年と大阪 ・関西万博を記念して開催されている 「ビジョナリー・ジャーニー」 展を観てきた。

国立国際美術館で昼食を食べた後は、隣の大阪中之島美術館で、Louis Vuitton創業170周年と大阪 ・関西万博を記念して開催されている 「ビジョナリー・ジャーニー」 展を観てきた。

とても人気の展覧会と聞いていたが、確かに、平日でも大賑わいだ。因みに、こちらのオーディオガイドは、市川團十郎白猿、広瀬すず、平野紫耀の3人という豪華版。

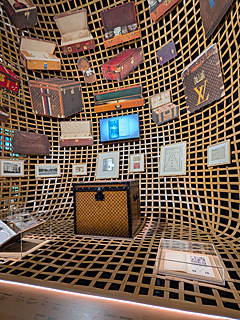

会場の入り口から、ルイ・ヴィトンのトランクで作られたドーム。その気合いに、いきなり圧倒される。

会場の入り口から、ルイ・ヴィトンのトランクで作られたドーム。その気合いに、いきなり圧倒される。

初期のプロダクトの展示。今や、LVMHグループの中核ブランドとして、ファッション業界でブイブイ言わせている印象だが、やはり、原点はスーツケース・メーカーだ。

初期のプロダクトの展示。今や、LVMHグループの中核ブランドとして、ファッション業界でブイブイ言わせている印象だが、やはり、原点はスーツケース・メーカーだ。

とにかく、何でも旅行に持っていけるようにしよう、という執念を感じるプロダクトが多い(お金持ちの旅行なので、自分で持つことは考慮していない重量)。オーディオ好きとしては、これに刮目! 中に入っているカセットデッキがNakamichi。アンプがMcIntoshというのも、さすが、ハイ・ブランド。実用性ゼロのコンセプト・モデルではあるが…

とにかく、何でも旅行に持っていけるようにしよう、という執念を感じるプロダクトが多い(お金持ちの旅行なので、自分で持つことは考慮していない重量)。オーディオ好きとしては、これに刮目! 中に入っているカセットデッキがNakamichi。アンプがMcIntoshというのも、さすが、ハイ・ブランド。実用性ゼロのコンセプト・モデルではあるが…

早くから日本市場も大切にしてきたブランドだけに(そもそも、特徴的なモノグラムは、日本の家紋に触発されたものらしい)、日本に特化したプロダクトも多い。お茶のセットも、持ち運んじゃうし、

早くから日本市場も大切にしてきたブランドだけに(そもそも、特徴的なモノグラムは、日本の家紋に触発されたものらしい)、日本に特化したプロダクトも多い。お茶のセットも、持ち運んじゃうし、

着物だって作っちゃう。因みに、日本ゆかりの品々の展示室は、床に線を引いて、畳の雰囲気を出している。

着物だって作っちゃう。因みに、日本ゆかりの品々の展示室は、床に線を引いて、畳の雰囲気を出している。

基本、トランクや鞄の展示が主だが、アカデミーの授賞式などでセレブに提供したファッションも展示されている。当然、その人のために製作されているのだから、そのセレブの体型がはっきりと想像できるのが、なんだか生々しい(我ながら、下種な感想だな…)

基本、トランクや鞄の展示が主だが、アカデミーの授賞式などでセレブに提供したファッションも展示されている。当然、その人のために製作されているのだから、そのセレブの体型がはっきりと想像できるのが、なんだか生々しい(我ながら、下種な感想だな…)

さらに、感心したのが、耐久性テストの展示。これは、ロボットアームで鞄の開閉部分の耐久性を延々とテストするマシーン。単に、派手な見せ方でおしゃれ感をアピールするだけでなく、機能性や品質への拘りを強調する姿勢は好感が持てる。

さらに、感心したのが、耐久性テストの展示。これは、ロボットアームで鞄の開閉部分の耐久性を延々とテストするマシーン。単に、派手な見せ方でおしゃれ感をアピールするだけでなく、機能性や品質への拘りを強調する姿勢は好感が持てる。

とにかく全ての展示室、全周、ヴィトンに囲まれた空間が作り込まれている。このブランドに特に思い入れが無い(その商品を購入したことも無い)私ですら、圧倒されまくりである。突き詰めたラグジュアリーは正義だと思わざるを得ない。(どちらが良い・悪いという話では無く)まさに、国立国際美術館とは真逆の展覧会。

とにかく全ての展示室、全周、ヴィトンに囲まれた空間が作り込まれている。このブランドに特に思い入れが無い(その商品を購入したことも無い)私ですら、圧倒されまくりである。突き詰めたラグジュアリーは正義だと思わざるを得ない。(どちらが良い・悪いという話では無く)まさに、国立国際美術館とは真逆の展覧会。

ということで、商品やブランド自体に興味が無くても、その展示手法を観るだけでも、十二分に楽しめる空間で、いやはや、凄かった。まぁ、凄いといえば、最後のグッズ販売コーナーの商品単価も凄かったが…。

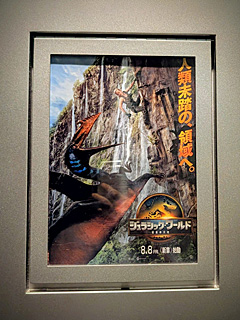

”Jurassic World: Rebirth” (25.8.8)

1993年の”Jurassic Park”から続くシリーズの最新作を観てきた。7作目となると、いささか食傷気味ではあるが、監督がGareth Edwardsとくれば、やはり期待大である。邦題は「ジュラシック・ワールド 復活の大地」

1993年の”Jurassic Park”から続くシリーズの最新作を観てきた。7作目となると、いささか食傷気味ではあるが、監督がGareth Edwardsとくれば、やはり期待大である。邦題は「ジュラシック・ワールド 復活の大地」

舞台は、オリジナルの"Jurassic Park"から32年後。前作"Jurassic World: Dominion(ジュラシック・ワールド/新たなる支配者)"から5年後。もはや、恐竜の存在が当たり前になり、飽きられてしまった世界。恐竜の方も、現代の地球の環境への適応が難しく、今や、赤道付近の隔離された地域にのみ生息している。という設定。

そんな世界で展開するのは、恐竜の遺伝子から画期的な心臓病の薬を開発しようとする製薬会社の人間が、古生物学者と、護衛のための傭兵を雇い、隔離地域に乗り込むというお話。傭兵のリーダーを演じるのが、Scarlett Johansson。強くて、正義感を内に秘めた女性というのは、まさに彼女にピッタリ。

効果的な新薬開発のために、陸・海・空、それぞれで最大の3種の恐竜からDNAを採取するというミッションは、何だか中学生的発想のように感じる。が、巨大モンスターが闊歩する密林の中、プロフェッショナルが任務を遂行するというのは、いかにもGareth Edwardsっぽい。

ということで、監督は自分の個性を前面に出して、やりたい放題という感じだ。冒頭の”Jaws”へのオマージュっぽい部分は、エグゼクティブ・プロデューサーのSteven Spielbergへのリスペクトとして、その後は、彼自身の"Godzilla"から引用したようなシーンが続出。終盤は、もはや、恐竜映画というより、怪獣映画の趣きだ。私は、嫌いじゃ無い。

ということで、作家性全開に割り切ったことで、結果的に、新鮮味のあるリブート作になったと思う。

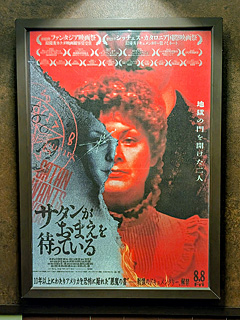

”Satan Wants You” (25.8.9)

幼い頃、悪魔崇拝に関する儀式に捧げられたことを、退行催眠によって思い出したという女性と、その精神科医が共著で出版した”Michelle Remembers”という書籍をきっかけに、1980年代の米国で巻き起こった騒動を描いたドキュメンタリーを観てきた。邦題は「サタンがおまえを待っている」。

幼い頃、悪魔崇拝に関する儀式に捧げられたことを、退行催眠によって思い出したという女性と、その精神科医が共著で出版した”Michelle Remembers”という書籍をきっかけに、1980年代の米国で巻き起こった騒動を描いたドキュメンタリーを観てきた。邦題は「サタンがおまえを待っている」。

今となっては、この書籍の内容がデタラメであることは明らかになっている。退行催眠というのが、実際には、精神科医やセラピストによる記憶の改竄だったという場合があることも分かっている。そもそも、この2人、かなり問題有りなのだ。

しかし、恐ろしいのは、この本がきっかけで、悪魔崇拝者によって子供が虐待されているという告発(Satanic Ritual Abuse)が相次ぎ、冤罪に苦しめられた人が大勢いたという事実だ。金と影響力と権力を求め、話題作りに走るセラピストの存在と、キリスト教信仰が人々に深く根付いている米国社会、さらに当時のオカルト映画ブームの組み合わせが招いた悲喜劇とも言えそうだ。

映画は、そういった事実関係を真っ正面から描く。発端となった書籍の著者の内、精神科医は既に他界しているが、女性の方は存命だ。しかし、彼女はこの映画への協力を拒否したという。それが残念な気もする一方で、彼女が証言していたら、書籍の真偽に議論が戻ってしまい、映画のメッセージがブレていたかもしれないとも思った。

いずれにしても、40年前のこの騒動が教訓となっていない現代が怖い。ディープステートだの、Qアノンだの、ピザゲートだの、今でも同じようなことを信じ込んで過激な行動に走る人が、一定の規模、存在するのだ。

日本ではキリスト教信仰が根付いていないだけに「悪魔崇拝」という方向には走らないものの、陰謀論的主張を掲げる政党が国政選挙で大量得票する状況は、米国に負けず劣らず、かなりヤバいと思う。が、こういう真っ当なドキュメンタリーが持つ力は、微々たる物だと考えると、暗澹たる思いに駆られてしまうな…

羽田空港を利用する度に腹立たしく思うのが、「空港混雑による遅延」が普通になっていること。今回も、伊丹からの帰りのフライトは、40分遅れでした。別に、急に空港が混むわけじゃなくて、そもそもが過密スケジュールになっているのだから、最初から余裕を持たせた時刻表にしておけば良いのにねぇ(少々早く着く分には、文句を言う人は少ないだろう)。