IN/OUT (2025.3.23)

いきなり季節がジャンプしたかのような暖かさになりました。この程度の気温の時って、何を着ていたのか思い出すのに苦労してしまいます。

最近のIN

最近のIN

"Conclave" (25.3.20 / 22)

ローマ教皇を選ぶための枢機卿による選挙 =”Conclave”を描いた映画を観てきた。邦題は「教皇選挙」。日本でも「コンクラーヴェ」という言葉は知られていると思うが、敢えて漢字タイトルにするのも、重みがあって良いかもしれない。

ローマ教皇を選ぶための枢機卿による選挙 =”Conclave”を描いた映画を観てきた。邦題は「教皇選挙」。日本でも「コンクラーヴェ」という言葉は知られていると思うが、敢えて漢字タイトルにするのも、重みがあって良いかもしれない。

タイトル通り、教皇選挙の様子をリアルに描く作品なので、画面は地味だ。暗い室内に、おじさんばかりの映像が続く。その分、色彩設計とアングルに凝っているのだが、その凝り方が鼻についてしまった(あと、コンクラーヴェの象徴とも言える「煙」の見せ方も、狙いすぎだろう…)。どうも演出面が肌に合わず、寝不足気味の時に鑑賞したこともあって、眠気が勝ってしまった…

が、アカデミー賞「脚色賞」受賞作。周囲の評判も良い。ということで、体調を整えて、再鑑賞。演出が肌に合わないのは変わらずだが、シナリオの素晴らしさに感嘆。画面に対する苦手意識さえ我慢すれば、評判通り、すこぶる面白い。この選挙を取り仕切るRalph Fiennesが演じる枢機卿が、終始、困り顔で、裏に蠢く陰謀やらスキャンダルに振り回される様は、良く出来た政治サスペンスのようだ。そして、一見、有能な事務方に撤しているような彼にもまた、複雑な内面があることが示されるのが、深い。

さらに印象深かったのが、Isabella Rosselliniの存在感だ。旧態依然たるカソリックの権力構造の中では、コンクラーヴェに集まった枢機卿(男性しか就くことは認められていない)のお世話係の役割しか与えられない尼僧だが、映画の中で、彼女は極めて大きな役割を果たす。それに説得力を与えるIsabella Rosselliniの凄み。圧巻である。

さらに、この作品は、旧い因習の固まりのようなテーマを取り上げながら、極めて現代的な問題意識も孕んでいる。米国の現政権及び共和党支持層には、ウケないかもしれない(いや、上映禁止の可能性すらある)なと思ったり…

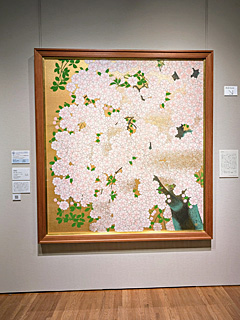

「桜 さくら SAKURA 2025 ―美術館でお花見!―」@ 山種美術館 (25.3.22)

桜を描いた日本画の名品の数々で、お花見を楽しもうという展覧会を観に、山種美術館に行ってきた。

桜を描いた日本画の名品の数々で、お花見を楽しもうという展覧会を観に、山種美術館に行ってきた。

美術館の玄関横には、豊臣秀吉が「醍醐の花見」をしたことで知られる京都・総本山 醍醐寺の「太閤しだれ桜」を、住友林業が組織培養して寄贈した「太閤千代しだれ」が植樹されている。ただし、まだ蕾は堅く、リアルな花見には時期尚早。と言うわけで、館内へ。太閤しだれ桜を描いた奥村土牛の代表作「醍醐」も展示されている。

美術館の玄関横には、豊臣秀吉が「醍醐の花見」をしたことで知られる京都・総本山 醍醐寺の「太閤しだれ桜」を、住友林業が組織培養して寄贈した「太閤千代しだれ」が植樹されている。ただし、まだ蕾は堅く、リアルな花見には時期尚早。と言うわけで、館内へ。太閤しだれ桜を描いた奥村土牛の代表作「醍醐」も展示されている。

日本画で描かれた桜の数々、風情たっぷりで、確かにお花見気分である。それも、お重に詰めた和食や、和菓子を持って出掛けるような雅な花見(決して、桜の下で泥酔したり、カラオケを歌ってはいけない)。これが油絵とかだと、ちょっと違う雰囲気になりそうだ。

日本画で描かれた桜の数々、風情たっぷりで、確かにお花見気分である。それも、お重に詰めた和食や、和菓子を持って出掛けるような雅な花見(決して、桜の下で泥酔したり、カラオケを歌ってはいけない)。これが油絵とかだと、ちょっと違う雰囲気になりそうだ。

また、これまで観た展覧会だと、おまけ的なイメージが強かった第二展示室が、今回は「夜桜」に特化した素敵な空間になっていたところも、好印象。

ただ、どの作品も綺麗だとは思うものの、日本画の鑑賞ポイントは、日頃見慣れていないだけに、なかなか難しい。そこで役に立つのが、オーディオ・ガイドだ。山種美術館では収蔵作品の多くに、オーディオ・ガイドが設定されている(展覧会用に新たに作成されたものではない)。ただ、音声合成ソフトによる読み上げが、最新のAIを駆使したものではなく、一昔前のクオリティ。特に、固有名詞の発音や和歌の読み上げが苦手なのは、日本画専門の美術館としては致命的だと思えるのが残念。

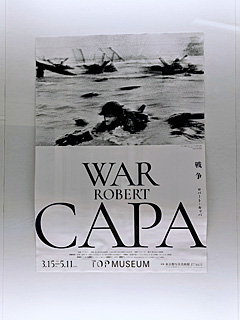

「ロバート・キャパ 戦争」@ 東京都写真美術館 (25.3.22)

Robert Capaの作品から「戦争」に焦点を当てた138点を展示する展覧会を観に、東京都写真美術館に行ってきた。

Robert Capaの作品から「戦争」に焦点を当てた138点を展示する展覧会を観に、東京都写真美術館に行ってきた。

「崩れ落ちる共和国側の兵士」や「『Dデー作戦』でオマハ・ビーチに上陸する米軍」などの代表作は知っていたが(そもそも後者は、東京都写真美術館の壁面に大きく掲示されている)、私はその業績を、不勉強ながらきちんと把握していなかった。Robert Capaの名前が、元々はFriedmann Endreと、彼のパートナー Gerda Taroの二人による架空の写真家名だったことも、この展覧会で初めて知った(後にCapaとして活躍するのはFriedmann Endreの方。「崩れ落ちる共和国側の兵士」の実際の撮影者と言われるGerda Taroは、1937年にスペイン内戦の戦場で亡くなっている)。

「崩れ落ちる共和国側の兵士」や「『Dデー作戦』でオマハ・ビーチに上陸する米軍」などの代表作は知っていたが(そもそも後者は、東京都写真美術館の壁面に大きく掲示されている)、私はその業績を、不勉強ながらきちんと把握していなかった。Robert Capaの名前が、元々はFriedmann Endreと、彼のパートナー Gerda Taroの二人による架空の写真家名だったことも、この展覧会で初めて知った(後にCapaとして活躍するのはFriedmann Endreの方。「崩れ落ちる共和国側の兵士」の実際の撮影者と言われるGerda Taroは、1937年にスペイン内戦の戦場で亡くなっている)。

スペイン内線、日中戦争、第二次世界大戦、インドシナ戦争と、戦場を渡り歩きながら撮影を続けていたキャパだけに、戦争の決定的瞬間を捉えた写真もあるが、むしろ、戦争という異常な状況に翻弄されながらも、日々の生活を維持しようとする人達の逞しい姿を生き生きと映し出した写真が印象深い。全138点、見応え十分である。

今や、前線にいる兵士自身がスマホで撮影したり、ドローンを使った視点で撮影したりと、戦場写真自体は、さらに生々しくなっている。が、優れた撮影家の視点を通した描写でなければ伝わらないものが確実にあると感じた展覧会だった。

そして、スギ花粉飛散量もジャンプ・アップ。アレジオン破れたり、という感じの今日この頃です。