IN/OUT (2025.3.16)

気がつけば、会社でも生成AIを使いこなして議事録の整理等をする人が増えています。が、私はどうも苦手。というか、信頼が置けないと感じてしまいます。いつまにか、かつては馬鹿にしていた「旧弊な人」に区分される側になってしまったなと思う、今日この頃です。

最近のIN

最近のIN

"Presence" (25.3.15)

Steven Soderbergh監督の新作を観てきた。社会派ドラマからアート系小品、そして、エンターテインメント大作まで、幅広い分野でテクニックを見せつける才人という印象だが、今回は、初のホラー映画。

親友を亡くし、精神的に不安定になっている娘。スポーツ優秀だが、裏ではスクールカースト上位を維持するために汚いことをしている兄。その兄だけを溺愛する母と存在感の薄い父。この問題を抱えた家族が、一軒家に引っ越してくるのだが、そこには霊がいて、不思議な出来事が起こる。設定だけ聞くと、よくある幽霊屋敷譚だが、この映画、最初から最後まで、全シーン、霊の視点で描かれているのが新基軸。カメラワークが全て霊の目線なのだ。

ただ、この霊、最初のうちは何がしたいのか良く分からない。とりあえず、娘の部屋のクローゼットが定位置で、娘の事を中心に見つめている。ポルターガイストを起こすことは出来るが、それ以上の恐ろしい所業は無し。一人称視点で家族の日常を覗き見しているだけ。そのため、家族のバック・グラウンドの深いところまで掘り下げる描写も無い。Lucy Liuが演じる母親が、仕事上、なんだかヤバいことになっているみたいな裏設定が色々ありそうなのだが、そういったことは、霊が立ち聞きした家族の会話の端々から推察するしかない。

しかし、ラスト近くになると、物語は大きく動く。そして、最後の最後、一瞬だけ映る映像で、この霊の正体が明らかになるという趣向。途中に登場する霊能力者が「この霊は、自分のことが分かっていないし、過去や現在という時間の概念も無い」と喝破する。これが、実は重要な伏線になっていて、霊の正体に合点が行くという寸法。

ということで、思いっきり変化球の、全く怖くない幽霊譚。最後、霊が成仏したような描写にホッとするので、後味は悪くない。

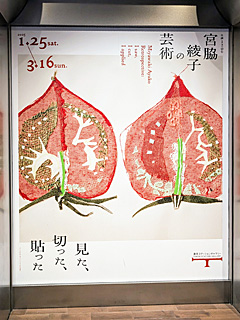

「生誕120年 宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った」@ 東京ステーションギャラリー (25.3.15)

アプリケや手芸の作家として知られる宮脇綾子を、造形作家として捉えた展覧会を観に、東京ステーションギャラリーに行ってきた。

アプリケや手芸の作家として知られる宮脇綾子を、造形作家として捉えた展覧会を観に、東京ステーションギャラリーに行ってきた。

彼女の事は知らなかったのだが、展覧会のタイトル「見た、切った、貼った」に、「来た、見た、買うたの喜多商店」を思い出し、興味を持った次第(本来は、Caesarの言葉 "来た、見た、勝った"を先に思い出すべきだとは思うが…)。

どうやら、私が不勉強だっただけのようで、宮脇綾子は手芸界隈では高名な方。美術館前に入場待ちの行列が出来ていて、場内も大賑わいだ。

確かに見事な作品ばかりだ。アプリケの概念を大きく超えた、まさにアート作品。面白いのは、題材の多くが食材ということ。タマネギや紫キャベツの断面だったり、「刺身を取った後のかれい」だったり。自身が包丁を振るって調理をしている過程で発見した形状の面白さを、徹底的に観察した上で、アプリケとして表現している。使用する素材は、様々なハギレや使用済みのコーヒー・フィルター等々。元の布が持つ色や模様をそのまま使うのだから、当然、写実的な表現にはならないはずなのに、ある種のリアリティを持って迫ってくる作品の力強さが凄い。

40歳を過ぎ、3人の子育てが一段落してから創作を始めたと聞くと、主婦の趣味の延長のように思ってしまうが、その作品群を観れば紛れもない天才。20年間、休むこと無く描き続けた「はりえ日記」や、1万点の魚を切り抜いた「縞魚型文様集」、1万点の干し柿を切り抜いた「木綿縞乾柿型集」に至っては、突き抜けた狂気まで感じてしまう。予想を大きく超える衝撃を覚えた展覧会だった。

"Straume / Flow" (25.3.16)

第97回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞したラトビア製のアニメを観てきた。英語及び日本語タイトルは「Flow」

第97回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞したラトビア製のアニメを観てきた。英語及び日本語タイトルは「Flow」

舞台は、大洪水に襲われ、水没しつつある世界。カピバラを乗せて流れ着いたヨットに乗って、1匹の黒猫が旅に出る。やがて、イヌ、キツネザル、ヘビクイワシらも旅の仲間に加わる。基本、彼らの旅を描くだけの物語で、大洪水の原因が謎解きされるような事は無い。そもそも、この作品に人間は出てこない。洪水の前にどこかに避難したのか、滅び去ったのか?

理不尽に水没していく世界は、J. G. Ballardが描く世界の終末のようだが、異形のクジラの登場を観ると、ここが地球なのかも定かでは無い。

様々な苦難を乗り越える中、動物たちの間に友情のような物も芽生えるが、それが過剰に感動的に描かれたりはしない。そもそも、動物は動物として描かれていて、アニメにありがちな擬人化は、ほとんど施されず、二足歩行や人間の言葉を喋ることは無い(つまり、映画の中にセリフは皆無だ)。

という訳で、ストーリーの求心力は弱いが、フルCGで描かれるリアルな動物の動きと、水の描写の美しさで、この世界への没入感は圧倒的だ(唯一、哺乳類の毛並みの質感の再現は、いささか見劣りするが、すぐに見慣れて気にならなくなる)。

技術の発達で、日本やハリウッドに比べてアニメ製作の蓄積が少ないと思われるラトビアでも、優れたアイディアと卓越したセンスがあれば、素晴らしい長編アニメを作ることが出来るということだな。

先週の野宮真貴のライヴで堪能したニュー・ウェイヴは、1970年代後半から80年代にかけて、シンセサイザーやシーケンサーの発達で、楽器演奏の技量が無くても、センス一発でヒット曲を出せるようになったことでブームが加速した音楽でした(その後、ボカロによって、歌唱の技量が無くても…… と、同様のブレークスルーが起きる訳ですが)。今は、それと同様のことが、映像の世界に起きているのだと思いました。生成AIも、そうした文化的ムーブメントを起こせるのかは、私にはよく分かりませんが…