IN/OUT (2024.3.24)

アマゾンやメルカリ、あるいは銀行などを騙ったフィッシングメールが増えてきました。ただ、その手口が雑。発信元のメールアドレスが”@hotmail.com”だったり、誘導先のサイトが”.cn”だったりで、偽装する気なし。まぁ、下手な鉄砲も数打ちゃ当たる方式で大量にばらまけば、これで引っかかる人もいるのでしょうが…

最近のIN

最近のIN

「日本の巨大ロボット群像 ―巨大ロボットアニメ、そのデザインと映像表現―」@横須賀美術館 (24.3.20)

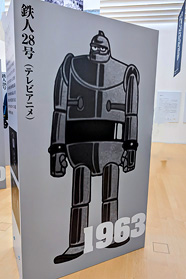

1963年のテレビアニメ「鉄人28号」放映から60年。日本で作り続けられている「巨大ロボット」が登場するアニメーションの魅力とは何か? 歴代巨大ロボットのデザインと映像表現の特質に迫る、という展覧会を観に、横須賀美術館に行ってきた。

1963年のテレビアニメ「鉄人28号」放映から60年。日本で作り続けられている「巨大ロボット」が登場するアニメーションの魅力とは何か? 歴代巨大ロボットのデザインと映像表現の特質に迫る、という展覧会を観に、横須賀美術館に行ってきた。

訪れた日が、同時開催される「鈴木敏夫とジブリ展」の初日だったため、入り口には大行列が出来ている。が、ロボット展の方は、並ぶこともなくスイスイ入場。とは言っても、それなりの客の入りである。

展示は、今、日本各地で現実化している(実物大のモデルが製作・設置されている)ロボットの実態を紹介。そして元祖でありながら、今も10年おきぐらいに新作が作られている「鉄人28号」についての展示。日本人と巨大ロボットの関係を深堀りしようという展覧会の導入として、中々巧みな切り口だと思う。

次の展示室の入り口には「ゲッターロボ」。

次の展示室の入り口には「ゲッターロボ」。

そして室内には「マジンガーZ」。

そして室内には「マジンガーZ」。

「超電磁ロボ コンバトラーV」。

「超電磁ロボ コンバトラーV」。

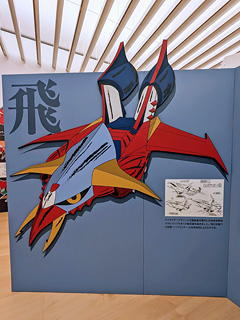

「勇者ライディーン」。「ゴッドバード」にも言及してあるのが嬉しい。

「勇者ライディーン」。「ゴッドバード」にも言及してあるのが嬉しい。

と言うことで、この展示室が、まさに私のドストライク・ゾーンの作品群。添えられた解説文が、その時代における各作品の位置付け、設定上の特徴、その後に与えた影響など、実に的確で、気付きも多数。素晴らしい。

さらに、美術館らしい展示として、スタジオぬえの宮武一貴による大判の絵画作品も飾られている。

さらに、美術館らしい展示として、スタジオぬえの宮武一貴による大判の絵画作品も飾られている。

スタジオぬえは、特設コーナーも設けられていて、この展覧会の裏の主役と言えそうな位置づけだ。

次の展示室は「機動戦士ガンダム」がメイン。床一面に実物大のガンダムがペインティングされ、セル画による遠近感の表現など、製作視点でのマニアックな解説にも力が入っている。

次の展示室は「機動戦士ガンダム」がメイン。床一面に実物大のガンダムがペインティングされ、セル画による遠近感の表現など、製作視点でのマニアックな解説にも力が入っている。

キー・ヴィジュアルにも使われている「ロボットの中身」を描いた内部図解は、文句無しにかっこ良し。

キー・ヴィジュアルにも使われている「ロボットの中身」を描いた内部図解は、文句無しにかっこ良し。

ガンダムを嚆矢として始まったリアルさと複雑な設定を突き詰めていった流れの極北として展示されているのが、永野護(「重戦機 エルガイム」や「ファイブスター物語」など)の「花の詩女 ゴティックメード」というのが、あまりにもマニアック過ぎで、大いによろしい。

ガンダムを嚆矢として始まったリアルさと複雑な設定を突き詰めていった流れの極北として展示されているのが、永野護(「重戦機 エルガイム」や「ファイブスター物語」など)の「花の詩女 ゴティックメード」というのが、あまりにもマニアック過ぎで、大いによろしい。

そして、時代は一周し、現在は、原点回帰したような荒唐無稽・明朗快活な巨大ロボット・アニメが復権しているという紹介で展示は締めくくられる。

そして、時代は一周し、現在は、原点回帰したような荒唐無稽・明朗快活な巨大ロボット・アニメが復権しているという紹介で展示は締めくくられる。

この年代に合わせた宮武一貴の絵画作品がもう一つ。

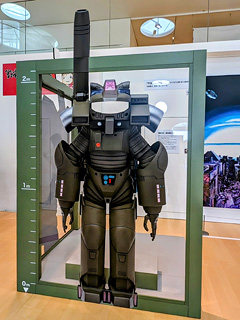

さらに、展示室の外にも、スタジオぬえの「宇宙の戦士」の絵と(我々世代のSF好きには刷り込まれている絵だと思う)

さらに、展示室の外にも、スタジオぬえの「宇宙の戦士」の絵と(我々世代のSF好きには刷り込まれている絵だと思う)

実物大で中に入って写真が撮れるパワード・スーツが飾られている。やはり、スタジオぬえ推しの展示だな。

実物大で中に入って写真が撮れるパワード・スーツが飾られている。やはり、スタジオぬえ推しの展示だな。

ロボットアニメにおけるデザインと映像表現を「メカニズム」と「大きさ」を軸に検証する事を主眼とした展覧会なので、作家やストーリーなどへの言及は少ない。物足りなさもある反面、的を絞った事で、変に拡散せず、分かりやすい展示になっていると思う。

と言うことで、予想以上に充実した展示と、的を射た解説の数々。さらに、銀河万丈と水樹奈々によるオーディオ・ガイドも素晴らしく、大満足の展覧会だ。

これだけの作品群を集めるのは、権利関係の調整が大変だったと思う。が、やはり商品となると版権のハードルは高かったのか、グッズ展開がいまいち充実していなかったのは、残念なような、散財せずに済んで良かったような…

"Count Me In" (24.3.23)

ロック・バンドのドラマーに焦点を当てたドキュメンタリーを観てきた。

登場するのは、Roger Taylor(Queen)、Ian Paice(Deep Purple)、Nick Mason(Pink Floyd)、Stewart Copeland(The Police)、Clem Burke(Blondie / Ramones)、Nicko McBrain(Iron Maiden)、Cindy Blackman Santana(Santana / Lenny Kravitz)、Chad Smith(Red Hot Chili Peppers)、Topper Headon(The Clash)、Taylor Hawkins(Foo Fighters)、Rat Scabies(The Damned)、Samantha Maloney(Hole / Mötley Crüe / Eagles of Death Metal)、Jess Bowen(The Summer Set)などなど。大物ベテランから若手まで、超豪華メンバーではあるが、若干の偏りも感じるのは、英国製作の映画だからか。さらに、ミュージシャンだけで無く、ロサンゼルスのマニアックなドラム専門店 Drum Doctorsの創業者であるRoss Garfield(まさに、プロ中のプロという佇まいがカッコ良し)なども出演。

映画は、彼らへのインタビューと、そこで言及されたミュージシャンの映像(Led Zeppelin、The Who、Nirvana、等々。また、The Human Leagueはドラマーでは無く、デジタル・ドラム・マシン=Linn Drumの例として登場)が、テンポ良く繋がれていて、この手のドキュメンタリーにありがちな退屈な展開にならない。さすが、ドラマーについての映画だけに、リズムをキープした編集だ。

特に印象的だったのは、技巧派のドラムスから、パンクへ、さらにそこから、レゲエやファンクが取り入れられていく流れを解説するStewart Copelandの巧みな話術だ。The Policeの魅力は、決してStingだけじゃないんだよなぁと、しみじみ。

ラスト近くには、インタビューを受けたドラマー達のセッション映像も。特に、Cindy Blackman Santanaの存在感が凄い。全編を通じて、ドラマーって、つくづく素敵な人種だなぁと思わせる、好ドキュメンタリーだ。

ただ、個人的には、プログレ系ドラマーへの言及が無いのは残念。Topper Headonなんか「プログレみたいな洗練された変拍子なんか出来ないし…」と、暗にdisっているしなぁ…。まぁ、あのメンバーの中にBill Brufordが混じっているところは想像しづらいかな。

かつての、数十億円の金額を堂々と書いてきちゃうナイジェリア詐欺(イグノーベル文学賞を受賞しましたね)ぐらいの荒唐無稽さなら、メールを受け取っても楽しめるのにという気がします。しかし、自分も老化が進むと、こういうのに引っかかるようになるのかも、ということも考えると、やはり、詐欺で濡れ手に粟を狙う犯罪者には、なんらかの呪いが掛かれば良いな、とも思う、今日この頃です。